2021年12月16日

ルアーコーティングとウエイト

先週はいい釣りをしましたが、今週末は大雪の予報です。

もう12月ですので、釣りは終わりにしてスノーボードにワックスでも掛ければいいのでしょうが、いまだに釣り道具を整備したり、新しいルアーを作ったりと釣りにしがみついています。

まあ、冬は絶好のハンドメイドシーズンですので、朝の小部屋でコツコツと作っていきますわ。

ということで、今制作に励んでいるものの一つがフローティングミノーです。

フローティングミノーといえば、ラパラのフローティングを思い浮かべる人もいるかと思います。

前にも書いたと思いますが、私はベイトロッドでトップウォーター的にミノーを使いますので、ラパラのフローティングミノーF13ではウエイトが軽すぎて上手く投げられません。

そこで、最近良く使っているミノーがラパラのハスキーフローティングのH13です。

下がH13

これも前に書いたかも知れませんが、F13が7gなのに対し、H13は11gありますので、十分ベイトロッドでキャストできるのです。

トップウォーター的にトゥイッチして沈めて水面で食わせたり、タダ巻きで釣ったりと実績を残してきたルアーです。

このH13をコピーして、色々なカラーリングのものを作ろうと考えているわけです。

ラパラのミノーですから素材はバルサで間違いないでしょう。

ブランクだけにした浮き方をみるとノーウエイトと考えられます。

ここで…

一つの疑問が出てきます…

ラパラは、バルサ材とワイヤーとコーティングだけで、H13の11gというウエイトを出しています。

ブランクだけのウエイトは8.6gです。(リップも含んだ重さですが…)

本当にノーウエイトでこの重さを出しているのか?

実はブランクの中心部にウエイトを入れているのでは?

その答えはルアーを二つに割ってみるか、レントゲンを撮ってみるかしないと確実なところはわからないわけですが…

以前に同じようにしてH13をコピーして作ったアルミ貼りのルアーは、ノーウエイトで10g超えとなりました。

バルサ、ノーウエイトで10g超えの条件をクリアしたこのルアーでしたが、実践ではなかなか活躍しませんでした。

ウエイトはほぼ同じに仕上がったのですが、ボディーの太さが本物より太く比重が軽く仕上がってしまったのです。

比重が軽く、浮力が大きいのがバルサ材の魅力で、それにより他の素材では出せないアクションや着水音を出せたりします。

しかし、今回のルアーは空気抵抗が大きすぎて、上手く投げられずにバックラするし、比重が軽すぎて、ミノー特有のダイブアクションが上手く出なかったのです。

なかなかに奥が深いぞ、ラパラミノー!

そこまで深く考えられているからこそ、世界中で愛されるルアーになっているのでしょう。

と、ここまで色々と書いてきましたが、恐らくはH13はバルサ材、ノーウエイトで間違いないでしょう。

どこかのサイトで、ラパラH13の古い紹介文でノーウエイトと書かれたものを見た記憶があります。

私がコピーで作ったものよりも比重が重くなっているのは、ワイヤーの長さか太さが違って重いのか、コーティングの厚さで重くなっているのかのいずれかでしょう。

その昔…

八郎潟の本湖のリップラップで、シャッドを使った巻物の釣りにはまったことがあります。

その時にラパラのシャッドラップSR7を良く使っていて、使いすぎてボロボロになったSR7を分解したことがあります。

中に入っているワイヤーはシンプルなもので、ウエイトも一箇所だけのシンプルな作りです。

そのラパラが、ワイヤーの長さでウエイトを増しているとは考えにくいところです。

コーティングについては、プラスティック樹脂のようなものがかなり分厚くコーティングしてあり、分解したときには、割れることなく綺麗に剥がれてきました。

このコーティングがエポキシなのかウレタンなのか、またはその他の素材なのかは知るよしもありません。

ラパラはこのコーティングで、ノーウエイトのルアーの絶妙な比重をコントロールしているのでしょう。

いつものように話が長くなりましたので次回へつづく

もう12月ですので、釣りは終わりにしてスノーボードにワックスでも掛ければいいのでしょうが、いまだに釣り道具を整備したり、新しいルアーを作ったりと釣りにしがみついています。

まあ、冬は絶好のハンドメイドシーズンですので、朝の小部屋でコツコツと作っていきますわ。

ということで、今制作に励んでいるものの一つがフローティングミノーです。

フローティングミノーといえば、ラパラのフローティングを思い浮かべる人もいるかと思います。

前にも書いたと思いますが、私はベイトロッドでトップウォーター的にミノーを使いますので、ラパラのフローティングミノーF13ではウエイトが軽すぎて上手く投げられません。

そこで、最近良く使っているミノーがラパラのハスキーフローティングのH13です。

下がH13

これも前に書いたかも知れませんが、F13が7gなのに対し、H13は11gありますので、十分ベイトロッドでキャストできるのです。

トップウォーター的にトゥイッチして沈めて水面で食わせたり、タダ巻きで釣ったりと実績を残してきたルアーです。

このH13をコピーして、色々なカラーリングのものを作ろうと考えているわけです。

ラパラのミノーですから素材はバルサで間違いないでしょう。

ブランクだけにした浮き方をみるとノーウエイトと考えられます。

ここで…

一つの疑問が出てきます…

ラパラは、バルサ材とワイヤーとコーティングだけで、H13の11gというウエイトを出しています。

ブランクだけのウエイトは8.6gです。(リップも含んだ重さですが…)

本当にノーウエイトでこの重さを出しているのか?

実はブランクの中心部にウエイトを入れているのでは?

その答えはルアーを二つに割ってみるか、レントゲンを撮ってみるかしないと確実なところはわからないわけですが…

以前に同じようにしてH13をコピーして作ったアルミ貼りのルアーは、ノーウエイトで10g超えとなりました。

バルサ、ノーウエイトで10g超えの条件をクリアしたこのルアーでしたが、実践ではなかなか活躍しませんでした。

ウエイトはほぼ同じに仕上がったのですが、ボディーの太さが本物より太く比重が軽く仕上がってしまったのです。

比重が軽く、浮力が大きいのがバルサ材の魅力で、それにより他の素材では出せないアクションや着水音を出せたりします。

しかし、今回のルアーは空気抵抗が大きすぎて、上手く投げられずにバックラするし、比重が軽すぎて、ミノー特有のダイブアクションが上手く出なかったのです。

なかなかに奥が深いぞ、ラパラミノー!

そこまで深く考えられているからこそ、世界中で愛されるルアーになっているのでしょう。

と、ここまで色々と書いてきましたが、恐らくはH13はバルサ材、ノーウエイトで間違いないでしょう。

どこかのサイトで、ラパラH13の古い紹介文でノーウエイトと書かれたものを見た記憶があります。

私がコピーで作ったものよりも比重が重くなっているのは、ワイヤーの長さか太さが違って重いのか、コーティングの厚さで重くなっているのかのいずれかでしょう。

その昔…

八郎潟の本湖のリップラップで、シャッドを使った巻物の釣りにはまったことがあります。

その時にラパラのシャッドラップSR7を良く使っていて、使いすぎてボロボロになったSR7を分解したことがあります。

中に入っているワイヤーはシンプルなもので、ウエイトも一箇所だけのシンプルな作りです。

そのラパラが、ワイヤーの長さでウエイトを増しているとは考えにくいところです。

コーティングについては、プラスティック樹脂のようなものがかなり分厚くコーティングしてあり、分解したときには、割れることなく綺麗に剥がれてきました。

このコーティングがエポキシなのかウレタンなのか、またはその他の素材なのかは知るよしもありません。

ラパラはこのコーティングで、ノーウエイトのルアーの絶妙な比重をコントロールしているのでしょう。

いつものように話が長くなりましたので次回へつづく

2021年11月13日

ルアーメイキング2-2

すっかり秋も深まり、まもなく雪が降り出しそうな季節になりました。

この週末は日曜は晴れの予報ですが、公園の落ち葉拾いがあって朝、釣りには行けません。

今シーズンの釣りはもう終わりでしょうか…

前回、ルアーメイキングの第2段として書き始めた、リアルミノー風のスウィッシャー作りの続きになります。

前回はアルミ箔を貼り付けてコーティングをしたところまで書きましたので、いよいよカラーリングの手順になります。

カラーリングに使う塗料はクレオスのミスターカラーの塗料です。

まずはホワイトでウロコ模様を吹いた背中部分に、クリアのオレンジを吹きます。

ウロコのホワイトがオレンジになるまでしっかりと塗装します。

少しアルミに掛かってもいいので、ボケ足を長くして吹いていきます。

続いて、腹部にホワイトを吹いていきますが、こちらはボケ足を長くしすぎるとアルミ部分の輝きが無くなるので、なるべくアルミに掛からないように細く塗っていきます。

続いて、蛍光オレンジで背中部分を吹いていきますが、こちらも腹部のホワイトと同様に、ボケ足を短く、アルミ部分に掛からないように吹いていきます。

腹部にクリアの紫で模様を吹きますが、トレーシングペーパーなどで自作のマスクを作り、片側ずつ塗っていきます。

クリアオレンジもクリア紫もそれぞれ赤、青、黄のクリアを配合して作っています。

ここまでカラーリングが進んだら、パールブルーで全体を塗装します。

パールブルーは1液のクリアに、粉末の顔料を溶いたものを使います。

ここで、2液ウレタンクリアにパールブルーを溶いたものを吹いてもいいですが、調合する手間と、後片付けの手間を考えて1液クリアを使用しています。

パールブルーを全体に塗ることで、本物の魚らしいヌメリ感が出るように感じます。

特に腹部のホワイトは、パールを吹くことで黄色味を帯びたベージュに近い色合いになるので、多めに吹き付けるようにします。

次に、ポッティングのアイを入れる位置に、目枠となるブラックを吹いていきます。

目枠のブラックは、スポットを吹く要領で二つの円を重ねるように吹いていきます。

目枠が有ると無いとでは、ルアーのできあがりの深みが違う感じがします。

リアル系のアイをシールで貼る場合でも、目枠は入れたほうがいいと思います。

続いて、口の部分にレッドを吹いていきます。

ルアーを寝せて、外側に塗料を逃がすように吹いていくと上手くいきます。

これで一通りカラーリングは終了ですので、ポッティングでアイを入れる前に一度2液ウレタンクリアでトップコートを行います。

アイを入れる前にトップコートを行うのは、前にも説明したかもしれませんが、ポッティングを失敗した場合にトップコートで色止めをしておけば、ポッティングだけをやり直すことができるからです。

せっかくできたカラーリングを、ポッティングの失敗で全てやり直しにしないための安全策です。

それならば、1色塗るごとにトップコートしたら?ってことになりますが、ポッティング以外のカラーリングはエアブラシで行うので、比較的失敗することが少なく、その都度トップコートをする方が手間になるのです。

話はそれましたが、1回目のトップコートを十分に乾かしてから、いよいよ鬼門のポッティングです。

ポッティングは、原液のミスターカラーのイエローを丸棒に付けて、ハンコを押すようにルアーにアイを書くのですが、一発勝負となるため、これがなかなかに難しいのです。

塗料の粘度が薄いと流れるし、量が少ないとイマイチきれいな円にならない。

丸棒は平らなのにルアーは湾曲しているので、きれいに当てるのが難しく、上手くいっても乾かしている間に流れてきたりします。

丸形のマスキングを使って、エアブラシで吹くやり方もあり、その方が失敗は少ないですが、マスキングやエアブラシを用意しなければならないのでその分手間がかかります。

ポッティングの方が手軽ですし、採用しているビルダーさんもいらっしゃるので、何とかその方法を会得したいと思ってやっています。

イエローで白目の部分をポッティングしたら、乾燥させて、ブラックで黒目をポッティングします。

黒目は楊枝の頭か、先を尖らせた丸棒などでポッティングしますが、丸が小さいので、塗料の粘度が低すぎなければ失敗は少ないでしょう。

ポッティングが終わったら、乾燥させて2回目のトップコートを行います。

2回目のトップコートもいつもの2液ウレタンのマルチトップクリアSHです。

最近は、2液ウレタンの吹きつけだけではなかなかトップコートの強度が出ないと感じています。

これは、0.3㎜口径のエアブラシで、推奨の希釈量を超えたシンナーで薄めて吹き付けているためだと思います。

タレが怖くてあまり厚く吹き付けていないのも原因の一つです。

可能であれば、トップコートも1液ウレタンのドブ漬けを行ったほうが強度が出るかもしれません。

ルアーの形状によっては、ドブ漬けの仕上げは無理なものもありますが…

今回は、なるべく推奨の希釈率で、何度も塗り重ねるようにトップコートを行いました。

おかげで、2回目のトップコートでかなりの厚みとツヤができました。

予定ではもう一度2液ウレタンの吹きつけを行うつもりでしたが、3回目でタレが出てしまうと台無しなので、これにてトップコート終了としました。

リップ付きのスピンテールミノーは、基板で作ったリップを2液エポキシ接着剤(30分硬化タイプ)で接着しました。

本当は接着後にトップコートをしたほうが良いのですが…

ヒートンとペラを取付け、リグでフックを取り付けたら完成です。

完成後のお風呂でのスイムテストもまずまずのアクションで、早く実釣で使用してみたいですが…

来年の春になりそうです…

この週末は日曜は晴れの予報ですが、公園の落ち葉拾いがあって朝、釣りには行けません。

今シーズンの釣りはもう終わりでしょうか…

前回、ルアーメイキングの第2段として書き始めた、リアルミノー風のスウィッシャー作りの続きになります。

前回はアルミ箔を貼り付けてコーティングをしたところまで書きましたので、いよいよカラーリングの手順になります。

カラーリングに使う塗料はクレオスのミスターカラーの塗料です。

まずはホワイトでウロコ模様を吹いた背中部分に、クリアのオレンジを吹きます。

ウロコのホワイトがオレンジになるまでしっかりと塗装します。

少しアルミに掛かってもいいので、ボケ足を長くして吹いていきます。

続いて、腹部にホワイトを吹いていきますが、こちらはボケ足を長くしすぎるとアルミ部分の輝きが無くなるので、なるべくアルミに掛からないように細く塗っていきます。

続いて、蛍光オレンジで背中部分を吹いていきますが、こちらも腹部のホワイトと同様に、ボケ足を短く、アルミ部分に掛からないように吹いていきます。

腹部にクリアの紫で模様を吹きますが、トレーシングペーパーなどで自作のマスクを作り、片側ずつ塗っていきます。

クリアオレンジもクリア紫もそれぞれ赤、青、黄のクリアを配合して作っています。

ここまでカラーリングが進んだら、パールブルーで全体を塗装します。

パールブルーは1液のクリアに、粉末の顔料を溶いたものを使います。

ここで、2液ウレタンクリアにパールブルーを溶いたものを吹いてもいいですが、調合する手間と、後片付けの手間を考えて1液クリアを使用しています。

パールブルーを全体に塗ることで、本物の魚らしいヌメリ感が出るように感じます。

特に腹部のホワイトは、パールを吹くことで黄色味を帯びたベージュに近い色合いになるので、多めに吹き付けるようにします。

次に、ポッティングのアイを入れる位置に、目枠となるブラックを吹いていきます。

目枠のブラックは、スポットを吹く要領で二つの円を重ねるように吹いていきます。

目枠が有ると無いとでは、ルアーのできあがりの深みが違う感じがします。

リアル系のアイをシールで貼る場合でも、目枠は入れたほうがいいと思います。

続いて、口の部分にレッドを吹いていきます。

ルアーを寝せて、外側に塗料を逃がすように吹いていくと上手くいきます。

これで一通りカラーリングは終了ですので、ポッティングでアイを入れる前に一度2液ウレタンクリアでトップコートを行います。

アイを入れる前にトップコートを行うのは、前にも説明したかもしれませんが、ポッティングを失敗した場合にトップコートで色止めをしておけば、ポッティングだけをやり直すことができるからです。

せっかくできたカラーリングを、ポッティングの失敗で全てやり直しにしないための安全策です。

それならば、1色塗るごとにトップコートしたら?ってことになりますが、ポッティング以外のカラーリングはエアブラシで行うので、比較的失敗することが少なく、その都度トップコートをする方が手間になるのです。

話はそれましたが、1回目のトップコートを十分に乾かしてから、いよいよ鬼門のポッティングです。

ポッティングは、原液のミスターカラーのイエローを丸棒に付けて、ハンコを押すようにルアーにアイを書くのですが、一発勝負となるため、これがなかなかに難しいのです。

塗料の粘度が薄いと流れるし、量が少ないとイマイチきれいな円にならない。

丸棒は平らなのにルアーは湾曲しているので、きれいに当てるのが難しく、上手くいっても乾かしている間に流れてきたりします。

丸形のマスキングを使って、エアブラシで吹くやり方もあり、その方が失敗は少ないですが、マスキングやエアブラシを用意しなければならないのでその分手間がかかります。

ポッティングの方が手軽ですし、採用しているビルダーさんもいらっしゃるので、何とかその方法を会得したいと思ってやっています。

イエローで白目の部分をポッティングしたら、乾燥させて、ブラックで黒目をポッティングします。

黒目は楊枝の頭か、先を尖らせた丸棒などでポッティングしますが、丸が小さいので、塗料の粘度が低すぎなければ失敗は少ないでしょう。

ポッティングが終わったら、乾燥させて2回目のトップコートを行います。

2回目のトップコートもいつもの2液ウレタンのマルチトップクリアSHです。

最近は、2液ウレタンの吹きつけだけではなかなかトップコートの強度が出ないと感じています。

これは、0.3㎜口径のエアブラシで、推奨の希釈量を超えたシンナーで薄めて吹き付けているためだと思います。

タレが怖くてあまり厚く吹き付けていないのも原因の一つです。

可能であれば、トップコートも1液ウレタンのドブ漬けを行ったほうが強度が出るかもしれません。

ルアーの形状によっては、ドブ漬けの仕上げは無理なものもありますが…

今回は、なるべく推奨の希釈率で、何度も塗り重ねるようにトップコートを行いました。

おかげで、2回目のトップコートでかなりの厚みとツヤができました。

予定ではもう一度2液ウレタンの吹きつけを行うつもりでしたが、3回目でタレが出てしまうと台無しなので、これにてトップコート終了としました。

リップ付きのスピンテールミノーは、基板で作ったリップを2液エポキシ接着剤(30分硬化タイプ)で接着しました。

本当は接着後にトップコートをしたほうが良いのですが…

ヒートンとペラを取付け、リグでフックを取り付けたら完成です。

完成後のお風呂でのスイムテストもまずまずのアクションで、早く実釣で使用してみたいですが…

来年の春になりそうです…

2021年10月29日

ルアーメイキング2-1

すっかり秋めいて、気温が一気に下がってきましたね。

こうなるとトップのバス釣りはそろそろシーズンオフの声が聞こえてきそうですね。

週末になると天気がイマイチで、ここ2週間は釣りに行けませんでしたが、今週は何とか海釣りに行きたいと思っています。

そんな中ですが、久しぶりにルアーメイキングの記事を書いたので、今回から何回かに渡って紹介したいと思います。

今から4年ほど前…

大型のジョイントペンシルをハンドメイドしながら、ルアーの作り方を紹介したことがありました。

さらには「ミノーメイキング」として、アルミ貼りのルアー作り方をブログで紹介してきました。

もちろん、当時の技術の中でできる最大限のものを紹介していましが、どちらも今一完全なものとは言えず、日々改善をしながらルアーメイキングを続けてきました。

最近は、アルミ貼りで仕上げるルアーを多く作っていて、少し作り方がまとまってきましたので、久しぶりにルアーメイキングについて紹介してみようと思います。

今回作ったルアーはこの2種類です。ただ巻き系のダブルスウィッシャーとスピンテールミノーです。

フォルムを同じにしてアクションだけを変える感じです。

ガウラクラフトさんのチャーミーとチャーミーLTを意識しています。というか、ペラはガウラクラフトさんのものを使っていますので、半分パクリです。

使った木材はバスウッドの14mm厚のもので、できればノーウエイトで作りたいと思います。

ブランクの切り出しから整形、下地処理までの工程は今までと変わりありませんので詳細は省略します。

切り出しは電動糸鋸を使い、整形は切り出した木材にセンターラインを書いて、左右のバランスが崩れないように削っていきました。

木材を2枚合わせで作る場合は、接着面がセンターラインになるのでわかりやすいのですが、今回は1枚ものの板材から削っていきますので、センターを出すのが重要になってきます。

整形が終わったら下地のコーティングになりますが、今回はセルロースセメントに3回、1液ウレタンコーティングに5回ドブ漬けして仕上げました。

1液ウレタンのドブ漬けは、1回ごとにヤスリを掛けてから行います。木材がバルサ材ならば、コーティングの回数をさらに3回くらい増やすと良いでしょう。

始めて作る種類のルアーであれば、ここでスイムテストをすることをおすすめします。

これも以前にも書いたと思いますが、最後まできれいに仕上げて、いざフィールドに持って行った時に思ったような動きをしなかったりしたら、後でウエイトを入れ直すための穴を開けなければならないことになりかねません。

せっかく作ったルアーも傷が付くことになり、一気に使うテンションが下がってしまいます。

そうならないためにも、ここで仕上がりと同じ形でリグを組み、どんなアクションをするのか見ておいたほうが間違いありません。

スイムテストはフィールドで行うのがベストですが、私は最近はお風呂に浮かべてテストすることが多いです。

それでもある程度はルアーの動きを確認できます。

ただし、家族に見られると恥ずかしい思いをしますが…

今回作ったルアーも、スピンテールミノーの方が、ノーウエイトではなかなか上手く泳いでくれなかったので、小さいウエイトを一つ埋め込むことにしました。

スイムテストはセルロース3回の後がベストで、ウエイトを入れる穴を開けたとしてもウレタンで段差がカバーできます。

下地処理が終わったら、背中にクリアのレッドを吹きます。

これが背中のうろこ模様の下地になります。

背中に細かいウロコ用のネットをかぶせて洗濯バサミで固定し、ホワイトを吹いてウロコ模様を付けます。

腹部にホワイトを吹いてから、全体に2液ウレタンクリアを吹いて色止めをします。

ここでウレタンクリアを吹くのは、この後アルミ箔を貼ったあとに、1液ウレタンにドブ漬けする必要があるので、ホワイトが色流れしないためです。

また、アルミ箔を貼るのに失敗した場合も、ウロコ模様を剥がすことなくリカバリーが効くことになります。

この後アルミ箔を貼っていきますが、みなさんもご存じのとおりここが一番の難関であり、一番失敗が多い工程です。また、仕上がりにも一番影響を与える工程でもあります。

アルミ貼りが上手くできずに、ミノー作りを諦めた人は数多くいるでしょう。

アルミを貼る方法は色々なやり方が紹介されていますので、自分にあったやり方を見つけてもらうのが一番だと思います。

先にアルミ箔にウロコ模様を型取りしてから貼り付けるやり方もありますが、私にはどうしてもシワを付けずに貼ることが難しいので諦めました。

曲線にアルミ箔を貼る以上、多少のシワが付くのは避けられませんが、なるべくシワを出さずに貼ることができるやり方を、私なりに考えたものをここでは紹介します。

このやり方が絶対ではありませんし、手先が器用な人に言わせれば「何を手間の掛かることやってんだ!」と馬鹿にされる方法かもしれません。

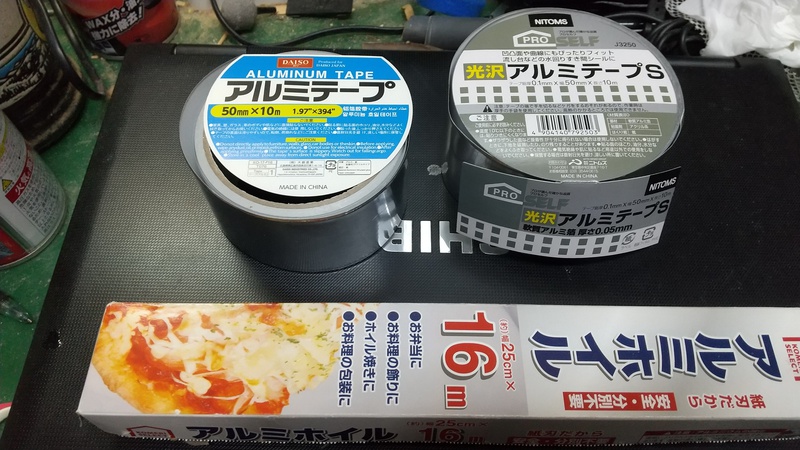

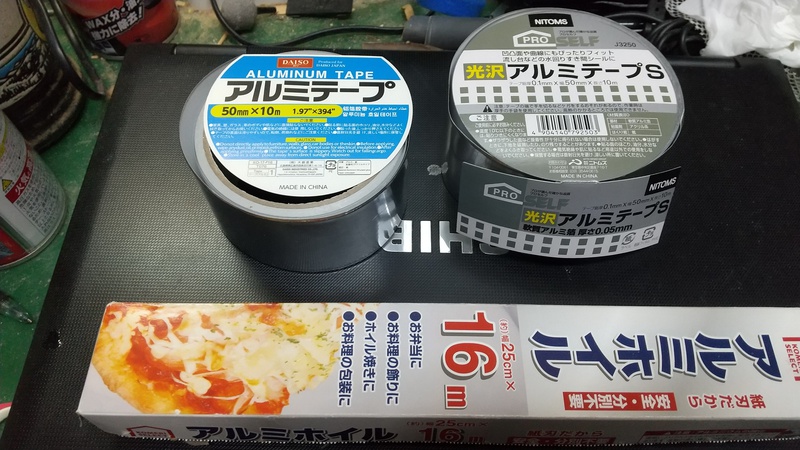

まず、使うアルミ箔は、料理用のアルミ箔に両面テープを貼り付けて使います。

最初から粘着剤が付いているアルミテープというものもありますが、アルミの厚さが比較的厚いものが多いので、私は使っていません。

色々な種類のアルミテープの厚さを調べた訳ではありませんが、ホームセンターに売っているものより百均で売っているもののほうが薄い感じです。

厚いテープの方が貼りやすくていいのですが、ルアーがその分重くなるので私は使っていません。

アルミテープを使うのであれば百均のものを選択します。事実、後述しますが、エラ部分は百均のアルミテープを使用しています。

百均のテープと料理用のアルミ箔の厚さの違いはわかりませんが、とりあえずアルミ箔に両面テープを貼ったもので作成しています。

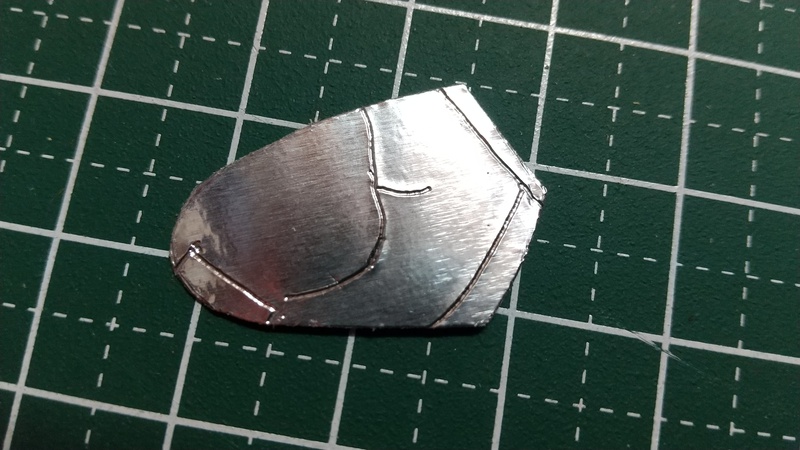

木材を切り出す時に作ったルアーの型紙などを利用して、アルミ箔を切り出す型紙を作ります。

これはある程度やわらかい紙を使って、ルアーに合わせてみながら形を調整していきます。

型紙を作ったら、アルミ箔に合わせて線を入れて切り取ります。

ここでウロコの型取りはせずに、側線模様のみをルレットで書いておきます。

型紙をルアーにあわせてアルミを貼る位置をマーキングしておきます。

アルミ箔の両面テープを剥がすときに、アルミ箔が丸まってくるのでマスキングテープを貼ってから剥がします。

厚いアルミテープを使えばこんなことにはならないので貼りやすいのですが…

アルミ箔の位置を一発で決めて貼り付けます。ここでは多少のシワが付きますが後で修復しますので、貼り直したりはしません。

ただし、位置がずれた場合は修復できませんので貼り直してください。

ペンなどの丸い部分でアルミ箔を密着させ、ある程度のシワを伸ばして消しておきます。

さて、ここからが根気のいる地味な作業です。

カッターの刃を使って、斜めの線をアルミ箔に入れて、ウロコ模様を書いていきます。

なるべく等間隔で曲がらないように書いていきます。

一方向に斜め線を引き終わったら、交差するようにさらに斜め線を書いていきます。

交差した斜め線が引き終わると、ウロコ模様の完成です。カッターで線を引いているため、ウロコ一つ一つが独立しているので、もう一度ペンなどでこすって密着させるとシワが伸びて目立たなくなります。

この作業を両面行うのですが、せっかく書いたウロコ模様に傷が付かないように、反対側を作業する際はやわらかい布などの上でやりましょう。

全てウロコ模様を書き終わったら1液ウレタンにドブ漬けしますが、その前にアルミに付いた汚れを落とすためにシリコンオフで拭き取ります。

また、1液ウレタンの密着が良くなるように、プライマーをスプレーします。

使うのはミッチャクロンマルチです。

アルミ箔に直接ウレタンクリアを塗って作ったルアーが、使っているうちに塗装が剥離してくることがあったので、それからはミッチャクロンマルチをスプレーするようにしました。

効果の程はまだ良く検証できていませんが、できる対策はやっておこうという思いです。

アルミ箔を貼ってから、1液ウレタンに3回程ドブ漬けします。ここでも1回ごとにヤスリをかけて凹凸を削り、足付けをします。

この段階でアルミ箔の段差が無くなっていればベストですが、段差を消そうと思ってヤスリをかけすぎて、アルミまで削らないように注意が必要です。

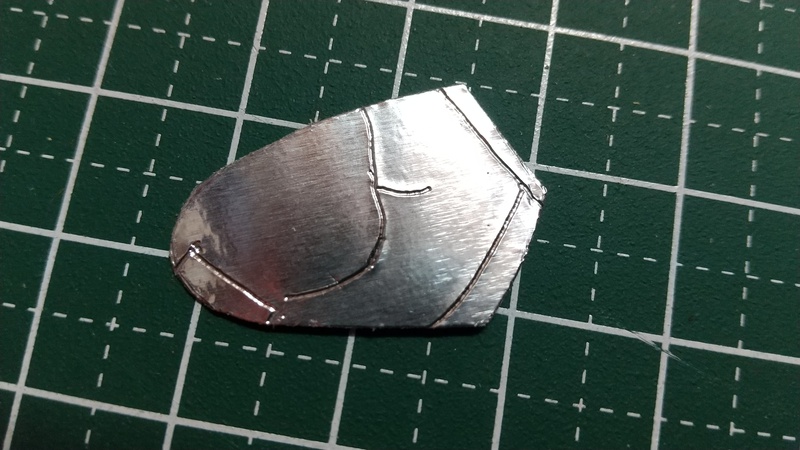

続いてエラの部分にアルミを貼りますが、前述したようにここでは百均のアルミテープを使います。

エラの部分だけですから、多少厚くなってもルアーのアクションには影響を及ぼさないと思いますので、手軽に扱えるものを使用します。

こちらもルアーの型紙を利用してアルミ箔の型紙を作り、2つ折にしたアルミテープに線を入れて、2枚同時に切り取ります。

鉄筆でエラの模様を書いてから、ルアーに貼り付けます。

ここでも位置を一発で決めて貼り付け、シワがなるべく外側に行くように密着して行きます。

ペンなどでシワの部分をこすると、ある程度まで消すことができます。

貼り終わったら、エラの模様が薄くなっているので、鉄筆でもう一度なぞっておきます。

エラの部分を両側貼り終えたら、1液ウレタンに3回程ドブ漬けしてアルミ貼りは完成です。

この後はカラーリングの工程に入ります。

つづく

追記

今回のルアーメイキングで使用した1液ウレタンは東邦産業のものです。今まではアクセルのものを使っていましたが、近所の釣具屋においてないので、どうしても通販で買う必要がありました。

東邦産業のものは近所の釣具屋に売っていたので試しに使ってみたら、黄変はしないし、粘度がさらさらのままだし、なかなか使い勝手が良さそうに感じました。

さらさらしている分、1回のドブ漬けでできる皮膜が薄いのが難点ですが、分厚くて凸凹になるよりはいいかな?と思います。特に問題が無ければしばらくこのまま使い続けてみようと思います。

こうなるとトップのバス釣りはそろそろシーズンオフの声が聞こえてきそうですね。

週末になると天気がイマイチで、ここ2週間は釣りに行けませんでしたが、今週は何とか海釣りに行きたいと思っています。

そんな中ですが、久しぶりにルアーメイキングの記事を書いたので、今回から何回かに渡って紹介したいと思います。

今から4年ほど前…

大型のジョイントペンシルをハンドメイドしながら、ルアーの作り方を紹介したことがありました。

さらには「ミノーメイキング」として、アルミ貼りのルアー作り方をブログで紹介してきました。

もちろん、当時の技術の中でできる最大限のものを紹介していましが、どちらも今一完全なものとは言えず、日々改善をしながらルアーメイキングを続けてきました。

最近は、アルミ貼りで仕上げるルアーを多く作っていて、少し作り方がまとまってきましたので、久しぶりにルアーメイキングについて紹介してみようと思います。

今回作ったルアーはこの2種類です。ただ巻き系のダブルスウィッシャーとスピンテールミノーです。

フォルムを同じにしてアクションだけを変える感じです。

ガウラクラフトさんのチャーミーとチャーミーLTを意識しています。というか、ペラはガウラクラフトさんのものを使っていますので、半分パクリです。

使った木材はバスウッドの14mm厚のもので、できればノーウエイトで作りたいと思います。

ブランクの切り出しから整形、下地処理までの工程は今までと変わりありませんので詳細は省略します。

切り出しは電動糸鋸を使い、整形は切り出した木材にセンターラインを書いて、左右のバランスが崩れないように削っていきました。

木材を2枚合わせで作る場合は、接着面がセンターラインになるのでわかりやすいのですが、今回は1枚ものの板材から削っていきますので、センターを出すのが重要になってきます。

整形が終わったら下地のコーティングになりますが、今回はセルロースセメントに3回、1液ウレタンコーティングに5回ドブ漬けして仕上げました。

1液ウレタンのドブ漬けは、1回ごとにヤスリを掛けてから行います。木材がバルサ材ならば、コーティングの回数をさらに3回くらい増やすと良いでしょう。

始めて作る種類のルアーであれば、ここでスイムテストをすることをおすすめします。

これも以前にも書いたと思いますが、最後まできれいに仕上げて、いざフィールドに持って行った時に思ったような動きをしなかったりしたら、後でウエイトを入れ直すための穴を開けなければならないことになりかねません。

せっかく作ったルアーも傷が付くことになり、一気に使うテンションが下がってしまいます。

そうならないためにも、ここで仕上がりと同じ形でリグを組み、どんなアクションをするのか見ておいたほうが間違いありません。

スイムテストはフィールドで行うのがベストですが、私は最近はお風呂に浮かべてテストすることが多いです。

それでもある程度はルアーの動きを確認できます。

ただし、家族に見られると恥ずかしい思いをしますが…

今回作ったルアーも、スピンテールミノーの方が、ノーウエイトではなかなか上手く泳いでくれなかったので、小さいウエイトを一つ埋め込むことにしました。

スイムテストはセルロース3回の後がベストで、ウエイトを入れる穴を開けたとしてもウレタンで段差がカバーできます。

下地処理が終わったら、背中にクリアのレッドを吹きます。

これが背中のうろこ模様の下地になります。

背中に細かいウロコ用のネットをかぶせて洗濯バサミで固定し、ホワイトを吹いてウロコ模様を付けます。

腹部にホワイトを吹いてから、全体に2液ウレタンクリアを吹いて色止めをします。

ここでウレタンクリアを吹くのは、この後アルミ箔を貼ったあとに、1液ウレタンにドブ漬けする必要があるので、ホワイトが色流れしないためです。

また、アルミ箔を貼るのに失敗した場合も、ウロコ模様を剥がすことなくリカバリーが効くことになります。

この後アルミ箔を貼っていきますが、みなさんもご存じのとおりここが一番の難関であり、一番失敗が多い工程です。また、仕上がりにも一番影響を与える工程でもあります。

アルミ貼りが上手くできずに、ミノー作りを諦めた人は数多くいるでしょう。

アルミを貼る方法は色々なやり方が紹介されていますので、自分にあったやり方を見つけてもらうのが一番だと思います。

先にアルミ箔にウロコ模様を型取りしてから貼り付けるやり方もありますが、私にはどうしてもシワを付けずに貼ることが難しいので諦めました。

曲線にアルミ箔を貼る以上、多少のシワが付くのは避けられませんが、なるべくシワを出さずに貼ることができるやり方を、私なりに考えたものをここでは紹介します。

このやり方が絶対ではありませんし、手先が器用な人に言わせれば「何を手間の掛かることやってんだ!」と馬鹿にされる方法かもしれません。

まず、使うアルミ箔は、料理用のアルミ箔に両面テープを貼り付けて使います。

最初から粘着剤が付いているアルミテープというものもありますが、アルミの厚さが比較的厚いものが多いので、私は使っていません。

色々な種類のアルミテープの厚さを調べた訳ではありませんが、ホームセンターに売っているものより百均で売っているもののほうが薄い感じです。

厚いテープの方が貼りやすくていいのですが、ルアーがその分重くなるので私は使っていません。

アルミテープを使うのであれば百均のものを選択します。事実、後述しますが、エラ部分は百均のアルミテープを使用しています。

百均のテープと料理用のアルミ箔の厚さの違いはわかりませんが、とりあえずアルミ箔に両面テープを貼ったもので作成しています。

木材を切り出す時に作ったルアーの型紙などを利用して、アルミ箔を切り出す型紙を作ります。

これはある程度やわらかい紙を使って、ルアーに合わせてみながら形を調整していきます。

型紙を作ったら、アルミ箔に合わせて線を入れて切り取ります。

ここでウロコの型取りはせずに、側線模様のみをルレットで書いておきます。

型紙をルアーにあわせてアルミを貼る位置をマーキングしておきます。

アルミ箔の両面テープを剥がすときに、アルミ箔が丸まってくるのでマスキングテープを貼ってから剥がします。

厚いアルミテープを使えばこんなことにはならないので貼りやすいのですが…

アルミ箔の位置を一発で決めて貼り付けます。ここでは多少のシワが付きますが後で修復しますので、貼り直したりはしません。

ただし、位置がずれた場合は修復できませんので貼り直してください。

ペンなどの丸い部分でアルミ箔を密着させ、ある程度のシワを伸ばして消しておきます。

さて、ここからが根気のいる地味な作業です。

カッターの刃を使って、斜めの線をアルミ箔に入れて、ウロコ模様を書いていきます。

なるべく等間隔で曲がらないように書いていきます。

一方向に斜め線を引き終わったら、交差するようにさらに斜め線を書いていきます。

交差した斜め線が引き終わると、ウロコ模様の完成です。カッターで線を引いているため、ウロコ一つ一つが独立しているので、もう一度ペンなどでこすって密着させるとシワが伸びて目立たなくなります。

この作業を両面行うのですが、せっかく書いたウロコ模様に傷が付かないように、反対側を作業する際はやわらかい布などの上でやりましょう。

全てウロコ模様を書き終わったら1液ウレタンにドブ漬けしますが、その前にアルミに付いた汚れを落とすためにシリコンオフで拭き取ります。

また、1液ウレタンの密着が良くなるように、プライマーをスプレーします。

使うのはミッチャクロンマルチです。

アルミ箔に直接ウレタンクリアを塗って作ったルアーが、使っているうちに塗装が剥離してくることがあったので、それからはミッチャクロンマルチをスプレーするようにしました。

効果の程はまだ良く検証できていませんが、できる対策はやっておこうという思いです。

アルミ箔を貼ってから、1液ウレタンに3回程ドブ漬けします。ここでも1回ごとにヤスリをかけて凹凸を削り、足付けをします。

この段階でアルミ箔の段差が無くなっていればベストですが、段差を消そうと思ってヤスリをかけすぎて、アルミまで削らないように注意が必要です。

続いてエラの部分にアルミを貼りますが、前述したようにここでは百均のアルミテープを使います。

エラの部分だけですから、多少厚くなってもルアーのアクションには影響を及ぼさないと思いますので、手軽に扱えるものを使用します。

こちらもルアーの型紙を利用してアルミ箔の型紙を作り、2つ折にしたアルミテープに線を入れて、2枚同時に切り取ります。

鉄筆でエラの模様を書いてから、ルアーに貼り付けます。

ここでも位置を一発で決めて貼り付け、シワがなるべく外側に行くように密着して行きます。

ペンなどでシワの部分をこすると、ある程度まで消すことができます。

貼り終わったら、エラの模様が薄くなっているので、鉄筆でもう一度なぞっておきます。

エラの部分を両側貼り終えたら、1液ウレタンに3回程ドブ漬けしてアルミ貼りは完成です。

この後はカラーリングの工程に入ります。

つづく

追記

今回のルアーメイキングで使用した1液ウレタンは東邦産業のものです。今まではアクセルのものを使っていましたが、近所の釣具屋においてないので、どうしても通販で買う必要がありました。

東邦産業のものは近所の釣具屋に売っていたので試しに使ってみたら、黄変はしないし、粘度がさらさらのままだし、なかなか使い勝手が良さそうに感じました。

さらさらしている分、1回のドブ漬けでできる皮膜が薄いのが難点ですが、分厚くて凸凹になるよりはいいかな?と思います。特に問題が無ければしばらくこのまま使い続けてみようと思います。

2021年09月19日

ネロブース風?塗装ブースの自作2

先回、新しい塗装ブースを自作したい衝動に駆られて、妄想が広がった話をしましたが、今回はその実践編をお伝えします。

詳しい作り方の動画や、設計図などはよそで紹介されていますので、技術と予算がある方はそちらを参考にしてください。

私の場合は、いかに安く、いかに簡単に作れるかを考えて作りましたので、そこら辺を中心に紹介したいと思います。

まずは、使った換気扇ですが、こちらは36ブース自作の動画で紹介されていたのと同等の機種を選びました。

性能や能力の検討は特にしていませんが、受注生産されているものと同じものを使っていれば間違いないでしょう。

また、動画を見てもそれほど大きくないし、値段を調べてこの位ならば行けそう…と考えた機種ですので、他の機種は考えませんでした。

この機種の天井換気扇はホームセンターに売っていませんでしたので、ネットで購入しました。

Panasonic FY-17C8 送料無料で4260円

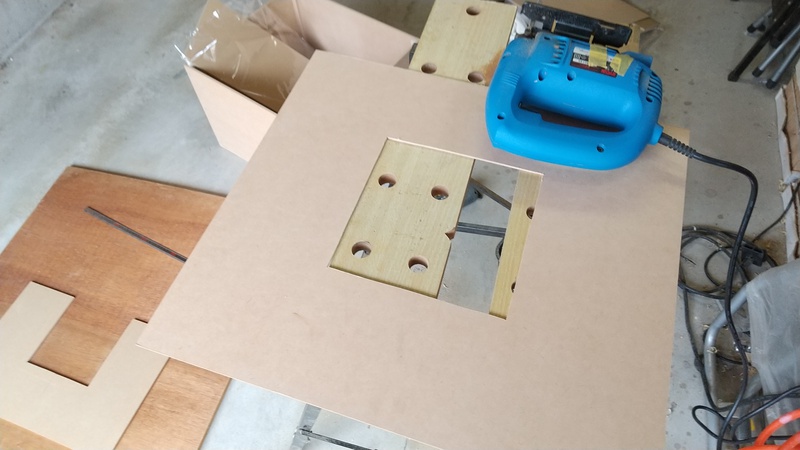

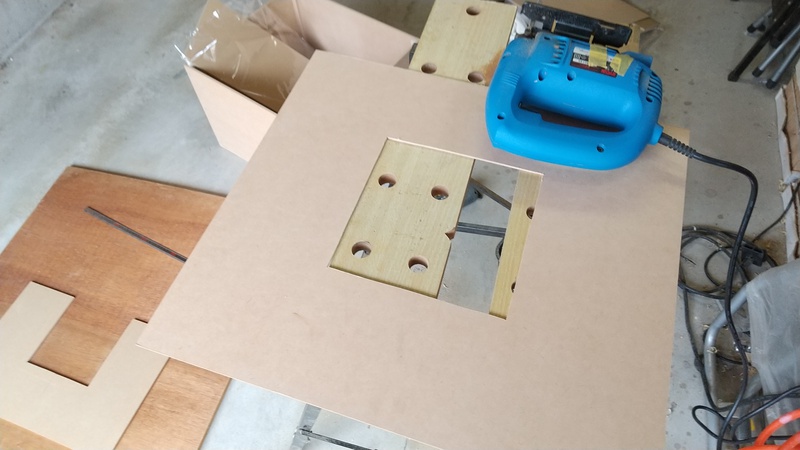

続いてブース本体の材料ですが、多くの方がMDF材というものを使用して自作しておられます。

私も同じようにMDF材を検討して、ホームセンターで木材を探していました。

動画を見ていると、9㎜厚のMDF材の1800×900サイズのものをホームセンターで切り出してもらい、接着剤で直角にとめて組み立てるやり方を多く見かけます。

しかし私には上手く直角を出して接着剤でとめる方法は、うまくいくイメージが湧きません…

また、MDF材もこのサイズが割安なのはわかりますが、厚さ9㎜もいるかな?と思います。

そう考えて私が選択した本体の材料は、MDF材5.5㎜厚450×300サイズの板です。

これならば木材カット無しで幅450、奥行き300のブースが作れます。

板の厚さも5.5㎜でたわむこともなく、十分な感じがします。

ブースの高さは、300×600の板を半分にカットして300㎜の高さにしようと思いましたが、ダイソーを覗くと、300×400厚さ6㎜というMDF材が売っていたので、こちらを使うことにしました。

こちらを側面に使えば高さ400㎜のブースが出来て、オムツ段ボールとほぼ同じサイズのものが作れます。

ブース本体の箱型を作るにあたり、角の直角を接着しただけでは強度が出そうにないので、12㎜角の角材を内側に入れて両方向からネジで留める方法を考えました。

この方法であれば、直角も容易に作れますし、接合部の強度も出せると思います。

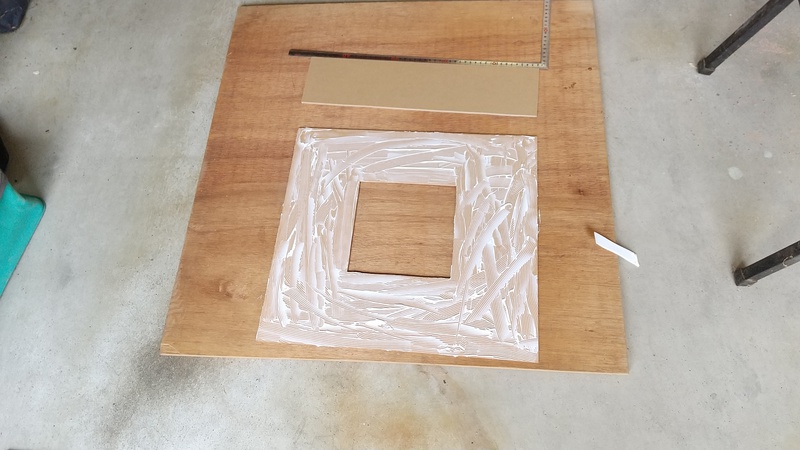

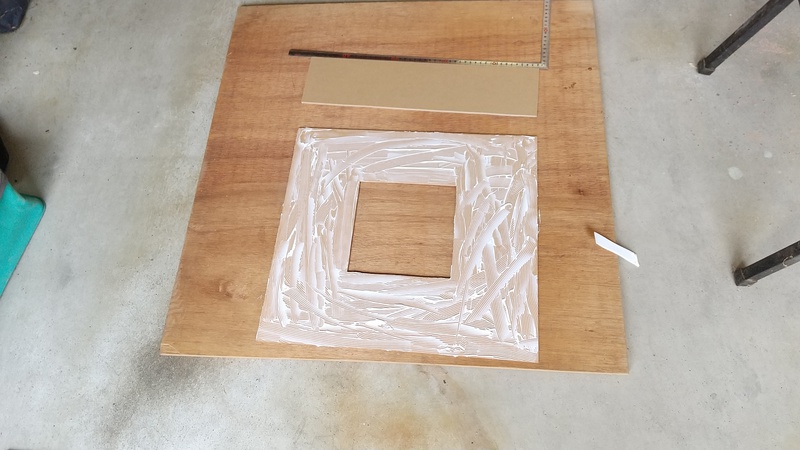

本体の枠組みを作ったら、背面の換気扇を設置する面を作成します。

始めは高さ300㎜で考えていたので、450×300の木材で作れるはずでしたが、急遽高さを400㎜にしたので、カットされている木材には450×400の規格はありません。

大きな木材からカットしてもらえば良いのですが、それでは安く上げようとして材料を選択してきた意味がありません。

そこで、450×300の木材を2枚使って背面の板を作ることにしました。

2枚の板を張り合わせるために、2.5㎜厚のMDF材をベースにして接着剤で貼り付けました。

2.5㎜厚で450×910のMDF材が売っていますので、400㎜を背面用に使ったら、残りでブース内の整流板を作る計画です。

450×300のMDF材はセリアに5㎜厚のものが売っているので、そちらを買った方が安上がりです。

厚さも2.5㎜材と張り合わせるので7.5㎜となるので十分です。

ただし、セリアのMDF材は450㎜よりも若干大きいので、そのまま使うと枠からはみ出します。

正面からは見えない部分ですので、気にせずそのまま使います。

450×300に177㎜角の切り込みをジグソーで切り出し、もう一枚を現物合わせで幅約110㎜に切り出します。

この方法であれば、換気扇を入れる開口部も真ん中を切り抜くよりは、比較的楽に切り出すことができます。

それでも2.5㎜厚の方は真ん中を切り抜く必要があるのですが…

2.5㎜厚のMDF材であれば、直線を切るときにはカッターで切ることもできるので、ある程度は上手く切れます。

背面に板を設置するための角材を取り付けてから、背面の板に換気扇を取り付けます。

換気扇の取り付けにあたっては、ネジを打つためのフレームになる24㎜角の角材を接着してからねじ止めします。

換気扇の取り付けは資格のある人にやってもらいましょう。

換気扇の付いた背面の板は最後に取り付けるので、その前に内部の整流板を取り付けていきます。

換気扇のフレームに使った24㎜角の角材を50㎜に切って、12㎜角の切り込みを入れます。

整流板が奥行き50㎜の位置に来るように角材をねじ止めして、整流板を蝶番を使って取り付けました。

整流板は先に出てきた2.5㎜のMDF材を使用しています。

最後に背面の換気扇の付いた板をねじ止めして本体の完成です。

小部屋の塗装スペースに設置したら、ハニカムフィルターをブースの横幅にカットして設置します。

プラスティックの板で作った跳ね返り防止板をねじ止めして、排気ダクトを窓に向けて設置したら完成です。

早速使ってみましたが、塗装ミストが部屋に充満することも無く、吸い込みは問題ないようです。

しかも、音が思った以上に静かでびっくりしました。付けているのを忘れて、消し忘れをしそうです。

塗装中はコンプレッサーの音があるので静かでもあまり関係は無いのですが…

ということで、自作塗装ブースは無事完成して、効果もまずまずで満足しています。

最後に掛かった経費の計算をしておきましょう。

・天井換気扇 FY-17C8 4260円

・電源コード 396円

・アルミダクト100㎜×3m 680円

・グンゼ GT03Hフィルター 440円

・MDF材

450×300×5.5 158円×2枚 316円

450×300×5.0 110円×2枚 220円

400×300×6.0 110円×2枚 220円

910×450×2.5 258円×1枚 258円

・角材

24×24×600 178円×1本 178円

12×12×910 188円×3本 564円

・皿タッピングねじ3×16 268円

・蝶番 110円

その他は家にあったものを使用。

合計金額 7910円 で8000円を切りました!

作り方や材料は他にもあるかもしれませんが、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょう。

詳しい作り方の動画や、設計図などはよそで紹介されていますので、技術と予算がある方はそちらを参考にしてください。

私の場合は、いかに安く、いかに簡単に作れるかを考えて作りましたので、そこら辺を中心に紹介したいと思います。

まずは、使った換気扇ですが、こちらは36ブース自作の動画で紹介されていたのと同等の機種を選びました。

性能や能力の検討は特にしていませんが、受注生産されているものと同じものを使っていれば間違いないでしょう。

また、動画を見てもそれほど大きくないし、値段を調べてこの位ならば行けそう…と考えた機種ですので、他の機種は考えませんでした。

この機種の天井換気扇はホームセンターに売っていませんでしたので、ネットで購入しました。

Panasonic FY-17C8 送料無料で4260円

続いてブース本体の材料ですが、多くの方がMDF材というものを使用して自作しておられます。

私も同じようにMDF材を検討して、ホームセンターで木材を探していました。

動画を見ていると、9㎜厚のMDF材の1800×900サイズのものをホームセンターで切り出してもらい、接着剤で直角にとめて組み立てるやり方を多く見かけます。

しかし私には上手く直角を出して接着剤でとめる方法は、うまくいくイメージが湧きません…

また、MDF材もこのサイズが割安なのはわかりますが、厚さ9㎜もいるかな?と思います。

そう考えて私が選択した本体の材料は、MDF材5.5㎜厚450×300サイズの板です。

これならば木材カット無しで幅450、奥行き300のブースが作れます。

板の厚さも5.5㎜でたわむこともなく、十分な感じがします。

ブースの高さは、300×600の板を半分にカットして300㎜の高さにしようと思いましたが、ダイソーを覗くと、300×400厚さ6㎜というMDF材が売っていたので、こちらを使うことにしました。

こちらを側面に使えば高さ400㎜のブースが出来て、オムツ段ボールとほぼ同じサイズのものが作れます。

ブース本体の箱型を作るにあたり、角の直角を接着しただけでは強度が出そうにないので、12㎜角の角材を内側に入れて両方向からネジで留める方法を考えました。

この方法であれば、直角も容易に作れますし、接合部の強度も出せると思います。

本体の枠組みを作ったら、背面の換気扇を設置する面を作成します。

始めは高さ300㎜で考えていたので、450×300の木材で作れるはずでしたが、急遽高さを400㎜にしたので、カットされている木材には450×400の規格はありません。

大きな木材からカットしてもらえば良いのですが、それでは安く上げようとして材料を選択してきた意味がありません。

そこで、450×300の木材を2枚使って背面の板を作ることにしました。

2枚の板を張り合わせるために、2.5㎜厚のMDF材をベースにして接着剤で貼り付けました。

2.5㎜厚で450×910のMDF材が売っていますので、400㎜を背面用に使ったら、残りでブース内の整流板を作る計画です。

450×300のMDF材はセリアに5㎜厚のものが売っているので、そちらを買った方が安上がりです。

厚さも2.5㎜材と張り合わせるので7.5㎜となるので十分です。

ただし、セリアのMDF材は450㎜よりも若干大きいので、そのまま使うと枠からはみ出します。

正面からは見えない部分ですので、気にせずそのまま使います。

450×300に177㎜角の切り込みをジグソーで切り出し、もう一枚を現物合わせで幅約110㎜に切り出します。

この方法であれば、換気扇を入れる開口部も真ん中を切り抜くよりは、比較的楽に切り出すことができます。

それでも2.5㎜厚の方は真ん中を切り抜く必要があるのですが…

2.5㎜厚のMDF材であれば、直線を切るときにはカッターで切ることもできるので、ある程度は上手く切れます。

背面に板を設置するための角材を取り付けてから、背面の板に換気扇を取り付けます。

換気扇の取り付けにあたっては、ネジを打つためのフレームになる24㎜角の角材を接着してからねじ止めします。

換気扇の取り付けは資格のある人にやってもらいましょう。

換気扇の付いた背面の板は最後に取り付けるので、その前に内部の整流板を取り付けていきます。

換気扇のフレームに使った24㎜角の角材を50㎜に切って、12㎜角の切り込みを入れます。

整流板が奥行き50㎜の位置に来るように角材をねじ止めして、整流板を蝶番を使って取り付けました。

整流板は先に出てきた2.5㎜のMDF材を使用しています。

最後に背面の換気扇の付いた板をねじ止めして本体の完成です。

小部屋の塗装スペースに設置したら、ハニカムフィルターをブースの横幅にカットして設置します。

プラスティックの板で作った跳ね返り防止板をねじ止めして、排気ダクトを窓に向けて設置したら完成です。

早速使ってみましたが、塗装ミストが部屋に充満することも無く、吸い込みは問題ないようです。

しかも、音が思った以上に静かでびっくりしました。付けているのを忘れて、消し忘れをしそうです。

塗装中はコンプレッサーの音があるので静かでもあまり関係は無いのですが…

ということで、自作塗装ブースは無事完成して、効果もまずまずで満足しています。

最後に掛かった経費の計算をしておきましょう。

・天井換気扇 FY-17C8 4260円

・電源コード 396円

・アルミダクト100㎜×3m 680円

・グンゼ GT03Hフィルター 440円

・MDF材

450×300×5.5 158円×2枚 316円

450×300×5.0 110円×2枚 220円

400×300×6.0 110円×2枚 220円

910×450×2.5 258円×1枚 258円

・角材

24×24×600 178円×1本 178円

12×12×910 188円×3本 564円

・皿タッピングねじ3×16 268円

・蝶番 110円

その他は家にあったものを使用。

合計金額 7910円 で8000円を切りました!

作り方や材料は他にもあるかもしれませんが、皆さんも挑戦してみてはいかがでしょう。

2021年09月18日

ネロブース風?塗装ブースの自作1

台風14号の接近により、悪天候で始まったシルバーウイークですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

台風により大きな被害が出ないことを切に願います…

天候が悪く外に出掛けられない時には、小部屋にこもってのハンドメイドにいそしむのですが、最近自作ルアーを塗装していた時にひどく塗料が小部屋中に充満したことがありました。

小部屋でルアーを塗装する時は、エアブラシを使っての細かなカラーリングを主に行っていて、ベースカラーやトップコートをする時は、車庫に行き、シャッターを開けて外に向かって行っていました。

今回は車庫に行くのが面倒だったので、ベースカラーのホワイトを塗装ブースに向かって吹いていたのですが、塗装ブースの能力を超えて部屋中に充満したようです。

私の使っている塗装ブースはプロクソンの塗装ブースを改造して、オムツの段ボールにハニカムフィルターを付けて自作したものです。

今までは特に不満を感じることは無かったのですが、YouTubeであるビルダーさんがルアーを塗装しているのを見ていたら、何やら斜めに張った板に向かって塗料を吹いていて、その下に空いた隙間に塗料が吸い込まれて行くようでした。

塗料が部屋に充満することも無く、「さすがはプロのビルダーさんはいろいろと考えてるな…」とその時は思ったのですが、どうも色々調べてみると、このYouTubeで見た形に近い塗装ブースが今は主流となっているようで、「ネロブース」と言うものが中でも評判がいいようです。

そして…そのネロブースを参考にして、塗装ブースを自作している動画が多く紹介されているのも見つけました。

今のご時世、何でもネットで探せば出てくるもんだな…と思い、早速私も同じように自作してその効果を確かめようと考えました。

私が一番参考にしたのは、36(さる)ブースというものの動画で、自作したブースを受注販売もしているショップのものです。

塗装ブース内に整流板と呼ばれる板を斜めに付け、その上下に隙間を開けて裏側から換気扇で排気する構造のものです。

詳しい原理についてはほかのサイトをご覧いただくとして、今まで使っていた塗装ブースに、段ボールの整流板を付けて、ハニカムフィルターを整流板の下側の隙間かぶせるように配置して改造しました。

早速効果を見るために塗装をしてみましたが、塗料を多めに吹くと、塗料が全て吸われていくわけではなく、やっぱり部屋の中に充満します。

改造前より良くなったのかどうか今一解りません…

やっぱり段ボールという素材が悪いのか、使っている換気扇の能力が足りないのか…YouTubeで見たものとは程遠い感じです。

というか…

塗装ブースを自作している動画を見てから、「これなら私にも作れる…」と思い始め、「作れる…というか作りたい!」という欲求にかられていたのです。

改造型オムツの段ボールブースの効果が今一であれば、換気扇の能力を上げて自作するしかないでしょう!

そう思い始めたら、もう既に頭の中では材料と経費の計算が始まり、設計図が浮かんできてしまったのです。

そして、使用する換気扇の値段を調べてみると、36ブースで使われていた天井換気扇が4300円位で購入可能です。

ここまで妄想が膨らんだら、実行に移すしかありませんので、早速ホームセンターへ部材の下見に行きました。

つづく…

台風により大きな被害が出ないことを切に願います…

天候が悪く外に出掛けられない時には、小部屋にこもってのハンドメイドにいそしむのですが、最近自作ルアーを塗装していた時にひどく塗料が小部屋中に充満したことがありました。

小部屋でルアーを塗装する時は、エアブラシを使っての細かなカラーリングを主に行っていて、ベースカラーやトップコートをする時は、車庫に行き、シャッターを開けて外に向かって行っていました。

今回は車庫に行くのが面倒だったので、ベースカラーのホワイトを塗装ブースに向かって吹いていたのですが、塗装ブースの能力を超えて部屋中に充満したようです。

私の使っている塗装ブースはプロクソンの塗装ブースを改造して、オムツの段ボールにハニカムフィルターを付けて自作したものです。

今までは特に不満を感じることは無かったのですが、YouTubeであるビルダーさんがルアーを塗装しているのを見ていたら、何やら斜めに張った板に向かって塗料を吹いていて、その下に空いた隙間に塗料が吸い込まれて行くようでした。

塗料が部屋に充満することも無く、「さすがはプロのビルダーさんはいろいろと考えてるな…」とその時は思ったのですが、どうも色々調べてみると、このYouTubeで見た形に近い塗装ブースが今は主流となっているようで、「ネロブース」と言うものが中でも評判がいいようです。

そして…そのネロブースを参考にして、塗装ブースを自作している動画が多く紹介されているのも見つけました。

今のご時世、何でもネットで探せば出てくるもんだな…と思い、早速私も同じように自作してその効果を確かめようと考えました。

私が一番参考にしたのは、36(さる)ブースというものの動画で、自作したブースを受注販売もしているショップのものです。

塗装ブース内に整流板と呼ばれる板を斜めに付け、その上下に隙間を開けて裏側から換気扇で排気する構造のものです。

詳しい原理についてはほかのサイトをご覧いただくとして、今まで使っていた塗装ブースに、段ボールの整流板を付けて、ハニカムフィルターを整流板の下側の隙間かぶせるように配置して改造しました。

早速効果を見るために塗装をしてみましたが、塗料を多めに吹くと、塗料が全て吸われていくわけではなく、やっぱり部屋の中に充満します。

改造前より良くなったのかどうか今一解りません…

やっぱり段ボールという素材が悪いのか、使っている換気扇の能力が足りないのか…YouTubeで見たものとは程遠い感じです。

というか…

塗装ブースを自作している動画を見てから、「これなら私にも作れる…」と思い始め、「作れる…というか作りたい!」という欲求にかられていたのです。

改造型オムツの段ボールブースの効果が今一であれば、換気扇の能力を上げて自作するしかないでしょう!

そう思い始めたら、もう既に頭の中では材料と経費の計算が始まり、設計図が浮かんできてしまったのです。

そして、使用する換気扇の値段を調べてみると、36ブースで使われていた天井換気扇が4300円位で購入可能です。

ここまで妄想が膨らんだら、実行に移すしかありませんので、早速ホームセンターへ部材の下見に行きました。

つづく…

2021年06月12日

ハンドメイドアイテム強化

本日、朝だけ近くのダム湖に行きました。

朝3時半に着いて4時前から釣り始めました。

釣り始めてすぐに明るくなり始めました。

支流筋から入ってインレットでバイト!

しかしこれは乗らず、この前とは逆の左回りで釣って行きます。

しばらく釣ってブッシュの脇でコヤシティーにバイト!

これは乗った!と思ったのもつかの間、ジャンプ1発でバレました。

前回直したフローターの空気漏れは、ちゃんと直っていて空気漏れは無くなりました。

ブイを越えてダムサイト側に行って、立木を釣りましたが、反応はありません…

アルミが2艘見えて、そのうちの1艘がこちら側に来たので、対岸に渡りました。

もう1艘が島周りを釣っていたので、ブイを越えて戻りながら釣って行きます。

ところが、島周りを釣っていたアルミがブイを越えて、私の釣っていく先に付けて釣り始めました。

これでは私はアルミのあとを釣って行くしかありません…

ちょっとそれは無いんじゃない?と思いながらも、仕方ないので後を付いて行こうとしたら、あまりにも岸に寄りすぎて釣っているので、諦めて後を付いて行くのをやめました。

対岸に渡って、前に釣ってきたところを戻りながら釣って行きます。

エントリー場所まで戻って、またアルミとすれ違い、アルミの釣って来たところをしばらく釣りましたが、反応はありませんでした。

3時間位釣って、7時頃終了です。

アルミに行く手を阻まれたのは計算外でした。せめてしばらく先を釣って欲しかったです。

家に帰ると、しばらくして荷物が届きました。

ハンドメイドルアー用に購入した、卓上の電動糸鋸です。

今回もとあるフリマアプリで購入しましたが、程度は良く、動作確認した12ミリの集成材も余裕で切れました。

今週はこの他にもフリマアプリで購入したものがあり、先に荷物が届いていました。

オリンポスのエアブラシHP-101です。

上は今まで使っていたものですが、動きが悪く、ニードルが良く戻らなくなっていました。

だましだまし使っていましたが、安くて程度の良さそうなものを見つけたので買ってしまいました。

こちらも動作確認したところ、調子は上々!

これを使えば細かいカラーリングも上手く出来るかもしれません。

古いものは下地塗りとトップコート用にして、新しいものはカラーリング専用で使おうと思います。

こんなにハンドメイドアイテムを充実させても、それほどルアー作りをするとは思えませんが、まあ道具は一生モノですから持っていて損はないでしょう。

今週はハムさんがキタノセイチに行ってるみたいなので、明日は子供でも誘って海でも行って来ようかな?

朝3時半に着いて4時前から釣り始めました。

釣り始めてすぐに明るくなり始めました。

支流筋から入ってインレットでバイト!

しかしこれは乗らず、この前とは逆の左回りで釣って行きます。

しばらく釣ってブッシュの脇でコヤシティーにバイト!

これは乗った!と思ったのもつかの間、ジャンプ1発でバレました。

前回直したフローターの空気漏れは、ちゃんと直っていて空気漏れは無くなりました。

ブイを越えてダムサイト側に行って、立木を釣りましたが、反応はありません…

アルミが2艘見えて、そのうちの1艘がこちら側に来たので、対岸に渡りました。

もう1艘が島周りを釣っていたので、ブイを越えて戻りながら釣って行きます。

ところが、島周りを釣っていたアルミがブイを越えて、私の釣っていく先に付けて釣り始めました。

これでは私はアルミのあとを釣って行くしかありません…

ちょっとそれは無いんじゃない?と思いながらも、仕方ないので後を付いて行こうとしたら、あまりにも岸に寄りすぎて釣っているので、諦めて後を付いて行くのをやめました。

対岸に渡って、前に釣ってきたところを戻りながら釣って行きます。

エントリー場所まで戻って、またアルミとすれ違い、アルミの釣って来たところをしばらく釣りましたが、反応はありませんでした。

3時間位釣って、7時頃終了です。

アルミに行く手を阻まれたのは計算外でした。せめてしばらく先を釣って欲しかったです。

家に帰ると、しばらくして荷物が届きました。

ハンドメイドルアー用に購入した、卓上の電動糸鋸です。

今回もとあるフリマアプリで購入しましたが、程度は良く、動作確認した12ミリの集成材も余裕で切れました。

今週はこの他にもフリマアプリで購入したものがあり、先に荷物が届いていました。

オリンポスのエアブラシHP-101です。

上は今まで使っていたものですが、動きが悪く、ニードルが良く戻らなくなっていました。

だましだまし使っていましたが、安くて程度の良さそうなものを見つけたので買ってしまいました。

こちらも動作確認したところ、調子は上々!

これを使えば細かいカラーリングも上手く出来るかもしれません。

古いものは下地塗りとトップコート用にして、新しいものはカラーリング専用で使おうと思います。

こんなにハンドメイドアイテムを充実させても、それほどルアー作りをするとは思えませんが、まあ道具は一生モノですから持っていて損はないでしょう。

今週はハムさんがキタノセイチに行ってるみたいなので、明日は子供でも誘って海でも行って来ようかな?

2020年04月29日

アルミ貼りルアー完成!

今日からGWが始まりましたが、とりあえず明日も仕事で連休ではないので、釣には行きませんでした。

コツコツと作り続けてきたハンドメイドルアーを、今朝完成させました。

先週のトップコートでタレが出たダブルスウィッシャーは、膨らんだ部分を削って1液ウレタンにドブ漬けして仕上げました。

リグを仮組して浮き具合を確認したら、少し浮力が有りすぎのようなので、フロントにビーズ1つを足して、ヒートンも長いものに変えました。

これでおおむね良さそうなので、ペラを曲げてリグを組みました。

ヒートンを入れる穴は瞬間接着材を入れ、乾かしてからヒートンを差します。

これである程度の防水と緩み止めの効果が期待できます。

ミノー系のルアーは、先週のトップコートで仕上げていましたので、アイにフックを通して完成です。

両方ともお風呂でのスイムテストをしましたが、結果はまずまずのアクションでした。

このまま実践投入出来そうです。

アルミ貼りのルアーとしては、仕上がりはまずまず満足のいくものになったと思います。

あとは、魚が気にいってくれるかですね。

週末からの5連休には1回位は釣りに行きたいと思います。

コツコツと作り続けてきたハンドメイドルアーを、今朝完成させました。

先週のトップコートでタレが出たダブルスウィッシャーは、膨らんだ部分を削って1液ウレタンにドブ漬けして仕上げました。

リグを仮組して浮き具合を確認したら、少し浮力が有りすぎのようなので、フロントにビーズ1つを足して、ヒートンも長いものに変えました。

これでおおむね良さそうなので、ペラを曲げてリグを組みました。

ヒートンを入れる穴は瞬間接着材を入れ、乾かしてからヒートンを差します。

これである程度の防水と緩み止めの効果が期待できます。

ミノー系のルアーは、先週のトップコートで仕上げていましたので、アイにフックを通して完成です。

両方ともお風呂でのスイムテストをしましたが、結果はまずまずのアクションでした。

このまま実践投入出来そうです。

アルミ貼りのルアーとしては、仕上がりはまずまず満足のいくものになったと思います。

あとは、魚が気にいってくれるかですね。

週末からの5連休には1回位は釣りに行きたいと思います。

2020年04月25日

タレに注意!

今日は天気が良くて暖かいですね。

こんな日に釣に行かずにどうする?という感じですが、色々とあって今日も出掛けずにいました。

朝イチはいつものハンドメイドで、ルアーのトップコートをやりました。

その後、気になっていた庭の草取りをやって、半日が過ぎました。

今週の朝の作業で、ミノー系ルアーに基盤リップを作って、接着しておきました。

今回のトップコートが上手く行けば、完成となります。

スポンジヤスリで足付けをして、シリコンオフで脱脂をしてトップコートをします。

車庫の中に簡易スプレーブースを設置して、エアブラシで2液混合のウレタンクリアを吹いていきます。

先週、小部屋の中でやったら、飛沫が部屋中充満してエライ事になりました。

細かいエアブラシ作業なら部屋の中ですが、トップコートや下地のホワイト塗装はやっぱり車庫の中ですね。

豪快に吹き付けができるので、調子にのって吹いていたら…

ハイ、タレが出来ました!

やっぱり吹き付け過ぎには注意が必要ですね。

こうなると、タレて出来た膨らみを削ってからコーティングのやり直しになります。

幸い、タレが出来たのはタダ巻き系ダブルスウィッシャーの方だけなので、ミノー系ルアーはこれで完成とします。

ダブルスウィッシャーの方は、ウレタンが乾いたら、段差を削って、1液ウレタンのドブ漬けで仕上げることとします。

ねっとり艶コートと、タレの間は紙一重ですので、皆さんも十分ご注意ください。

こんな日に釣に行かずにどうする?という感じですが、色々とあって今日も出掛けずにいました。

朝イチはいつものハンドメイドで、ルアーのトップコートをやりました。

その後、気になっていた庭の草取りをやって、半日が過ぎました。

今週の朝の作業で、ミノー系ルアーに基盤リップを作って、接着しておきました。

今回のトップコートが上手く行けば、完成となります。

スポンジヤスリで足付けをして、シリコンオフで脱脂をしてトップコートをします。

車庫の中に簡易スプレーブースを設置して、エアブラシで2液混合のウレタンクリアを吹いていきます。

先週、小部屋の中でやったら、飛沫が部屋中充満してエライ事になりました。

細かいエアブラシ作業なら部屋の中ですが、トップコートや下地のホワイト塗装はやっぱり車庫の中ですね。

豪快に吹き付けができるので、調子にのって吹いていたら…

ハイ、タレが出来ました!

やっぱり吹き付け過ぎには注意が必要ですね。

こうなると、タレて出来た膨らみを削ってからコーティングのやり直しになります。

幸い、タレが出来たのはタダ巻き系ダブルスウィッシャーの方だけなので、ミノー系ルアーはこれで完成とします。

ダブルスウィッシャーの方は、ウレタンが乾いたら、段差を削って、1液ウレタンのドブ漬けで仕上げることとします。

ねっとり艶コートと、タレの間は紙一重ですので、皆さんも十分ご注意ください。

2020年04月19日

緊急事態宣言!

皆さんお久しぶりです…

新型コロナウイルスの緊急事態宣言が、全都道府県に拡大されてから初めての週末を迎えました。

新型コロナウイルスとは関係ありませんが、先週も今週も週末はどこも出掛けずに過ごしていました。

新しく異動した職場で色々と問題が起きて、毎日残業が続き、異動のストレスと合わさって疲労困憊です…

先週はほとんどハンドメイドもする気が起きませんでしたが、ようやく今週になって少しやる気が起きてきました。

塗装が終わっていたミノー系ルアーと、タダ巻き系ダブルスウィッシャーの一回目のトップコートを行いました。

トップコートはいつもの2液混合のウレタンクリアー、マルチトップです。

絵ずらがほとんど変わりませんが…

ミノー系はこの後リップを付けて、来週には2回目のトップコートをして仕上げます。

そろそろ気候も良くなってきたので、来週末にはライギョ池にでも行ける余裕が出ると良いのですが…

新型コロナも職場も早く緊急事態が収まってもらいたいものです。

新型コロナウイルスの緊急事態宣言が、全都道府県に拡大されてから初めての週末を迎えました。

新型コロナウイルスとは関係ありませんが、先週も今週も週末はどこも出掛けずに過ごしていました。

新しく異動した職場で色々と問題が起きて、毎日残業が続き、異動のストレスと合わさって疲労困憊です…

先週はほとんどハンドメイドもする気が起きませんでしたが、ようやく今週になって少しやる気が起きてきました。

塗装が終わっていたミノー系ルアーと、タダ巻き系ダブルスウィッシャーの一回目のトップコートを行いました。

トップコートはいつもの2液混合のウレタンクリアー、マルチトップです。

絵ずらがほとんど変わりませんが…

ミノー系はこの後リップを付けて、来週には2回目のトップコートをして仕上げます。

そろそろ気候も良くなってきたので、来週末にはライギョ池にでも行ける余裕が出ると良いのですが…

新型コロナも職場も早く緊急事態が収まってもらいたいものです。

2020年04月04日

迷走中

今月から新しい職場に赴任しました。

慣れない事ばかりで精神的にも肉体的にも疲れて週末を迎えました。

桜もかなり花開いて、あちこちで見頃を迎えそうですが、ゆっくり見る余裕もありません。

そんな週末ですので、心を落ち着けてハンドメイドに勤しみます。

終盤を迎えたルアーの着色は、ポッティングでアイを入れてトップコート待ちです。

若干歪んでいますが、ご愛嬌です…

ジョイントのライブリーは下地のコーティングが終わって、塗装前のスイムテストを再度行います。

しかし…

なかなか思ったように泳いでくれないので、リップを大きくしてみたり、テールブレードを大きいものに変えてみたりしました。

それでも上手く泳がず、最終的に、リップ付近にウエイトを足すことにしました。

画像では鉛シールを貼っていますが、これで何とか上手く泳いでくれるようになったので、同じ位の鉛を埋め込みます。

カミツブシの大が丁度良さそうなので、ドリルで穴を開けて埋め込みました。

リップの大きさはもとに戻す事にします。

そして、今日はもうひとつロツドメイクの続きもやりました。

トップウォーターロッドのコーティング2回目で、これで上手くいけば終了です。

この前のコーティングで、途中でロッドフィニッシングモーターから落ちてしまってコーティングな段差が出来ました。

段差は、サンドペーパーである程度削ってからコーティングしました。

上手く段差が消えてくれると良いのですが…

さて、仕上がりはどうなるでしょうか?

慣れない事ばかりで精神的にも肉体的にも疲れて週末を迎えました。

桜もかなり花開いて、あちこちで見頃を迎えそうですが、ゆっくり見る余裕もありません。

そんな週末ですので、心を落ち着けてハンドメイドに勤しみます。

終盤を迎えたルアーの着色は、ポッティングでアイを入れてトップコート待ちです。

若干歪んでいますが、ご愛嬌です…

ジョイントのライブリーは下地のコーティングが終わって、塗装前のスイムテストを再度行います。

しかし…

なかなか思ったように泳いでくれないので、リップを大きくしてみたり、テールブレードを大きいものに変えてみたりしました。

それでも上手く泳がず、最終的に、リップ付近にウエイトを足すことにしました。

画像では鉛シールを貼っていますが、これで何とか上手く泳いでくれるようになったので、同じ位の鉛を埋め込みます。

カミツブシの大が丁度良さそうなので、ドリルで穴を開けて埋め込みました。

リップの大きさはもとに戻す事にします。

そして、今日はもうひとつロツドメイクの続きもやりました。

トップウォーターロッドのコーティング2回目で、これで上手くいけば終了です。

この前のコーティングで、途中でロッドフィニッシングモーターから落ちてしまってコーティングな段差が出来ました。

段差は、サンドペーパーである程度削ってからコーティングしました。

上手く段差が消えてくれると良いのですが…

さて、仕上がりはどうなるでしょうか?