2017年02月26日

17シーズン7回目

週末ブログお決まりのスノーボードネタです。

今日は上の子を連れて、大原スキー場に行ってきました。

下の子は気分が乗らないのか、昨日から行かないと言っていて、今朝誘ってものってこなかったので、二人で行くことにしました。

家を出るときは雨っぽいミゾレが降っていたので、雨なら滑らないで帰ろうと思っていましたが、山はやっぱり違いますね。

雪が降っていて、しかも結構な降りでした。

下の子がいないので、二人で結構なペースで滑っていましたが、雪が水っぽいので、すぐに踏み固められて滑りにくくなってきました。

朝からまっさんに合って、一人で来ていたので途中から一緒に滑っていました。

最後の方は雪も少し止んで、視界は利きましたが、ゲレンデがならして無かったので、踏み固められて滑りにくいのなんの…

リフト1本滑ると、足がパンパンになっていました。

9時から休みなしで2時間滑って11時頃に終了。

二人でカツカレー大盛りをシェアして食べました。

お腹が少し満足しなかったので、帰りに道の駅で揚げたてのあぶらげを買い食いしました。

来週からは3月で、スノーボードもあと何回行けるかわからないけど、また、子供たちを連れて行きたいと思います。

今日は上の子を連れて、大原スキー場に行ってきました。

下の子は気分が乗らないのか、昨日から行かないと言っていて、今朝誘ってものってこなかったので、二人で行くことにしました。

家を出るときは雨っぽいミゾレが降っていたので、雨なら滑らないで帰ろうと思っていましたが、山はやっぱり違いますね。

雪が降っていて、しかも結構な降りでした。

下の子がいないので、二人で結構なペースで滑っていましたが、雪が水っぽいので、すぐに踏み固められて滑りにくくなってきました。

朝からまっさんに合って、一人で来ていたので途中から一緒に滑っていました。

最後の方は雪も少し止んで、視界は利きましたが、ゲレンデがならして無かったので、踏み固められて滑りにくいのなんの…

リフト1本滑ると、足がパンパンになっていました。

9時から休みなしで2時間滑って11時頃に終了。

二人でカツカレー大盛りをシェアして食べました。

お腹が少し満足しなかったので、帰りに道の駅で揚げたてのあぶらげを買い食いしました。

来週からは3月で、スノーボードもあと何回行けるかわからないけど、また、子供たちを連れて行きたいと思います。

2017年02月25日

ザ・ミノーメイキング3

今週1週間も忙しく、また更新が空いてしまいましたが、朝のルアーメイキングは少しづつ続けていましたのでその報告を…

接着してタコ糸で固定していたルアーを1日乾かしたら、タコ糸を外してはみ出た接着剤のバリをカッターで落とします。

カッターを使ってルアーの形に削って行きますが、まず、前後の先が尖るように斜めに削ります。

この時、削り始める場所を左右ともマークを付けておくと、左右均等に削ることができます。

次に、バルサ材の角を落とすように、カッターで削っていきます。

なるべく平らな面ができないように、前から見ると楕円になるように成形したいところですが、バルサ材は柔らかいので、カッターでの成形はある程度角を落としたところでやめておきます。

そのあと、布ヤスリの180番を使って削っていきます。

左右のバランスを見ながら、ここである程度ルアーの形ができるようにします。

布ヤスリで形を整えたら、240番の紙ヤスリに持ち替えて、表面のでこぼこを削り、木肌を整えます。

布ヤスリは固いので直線的な削りができますし、紙ヤスリは柔らかいので曲線的な削りに向いています。

ハンクルはこのあと800番で仕上げていますが、私はそこまでやりません。

前にも書いたとおり、その方が塗料の染み込みが良いと思うからです。

まあ、面倒くさいというのもありますが…

このあと、下地処理の工程ですが、同じくハンクルでは金属用クリアラッカーを塗っています。

この金属用クリアラッカーとはどういうものなのか、また、塗ることでどんな効果があるのかイマイチ良くわかりません。

なので、私は他のルアー作りと同じように、2倍位にシンナーで稀釈した、セルロースセメントにドブ付けします。

ここでは、塗料の被膜を作るよりも、木地に染みこませて防水性をあげることを目的としますので、1分位セルロースの中につけ込みます。

1回ドブ付けして乾かしたら、240番の紙ヤスリで再度成形をします。

ドブ付けしたあとのバルサは、少し硬くなるので削り過ぎになりにくく、最終的な成形をここで仕上げるようにします。

2倍位に稀釈したセルロースに3回位つけたら、今度は原液に近いセルロースセメントにドブ付けして被膜を作っていきます。

つづく

接着してタコ糸で固定していたルアーを1日乾かしたら、タコ糸を外してはみ出た接着剤のバリをカッターで落とします。

カッターを使ってルアーの形に削って行きますが、まず、前後の先が尖るように斜めに削ります。

この時、削り始める場所を左右ともマークを付けておくと、左右均等に削ることができます。

次に、バルサ材の角を落とすように、カッターで削っていきます。

なるべく平らな面ができないように、前から見ると楕円になるように成形したいところですが、バルサ材は柔らかいので、カッターでの成形はある程度角を落としたところでやめておきます。

そのあと、布ヤスリの180番を使って削っていきます。

左右のバランスを見ながら、ここである程度ルアーの形ができるようにします。

布ヤスリで形を整えたら、240番の紙ヤスリに持ち替えて、表面のでこぼこを削り、木肌を整えます。

布ヤスリは固いので直線的な削りができますし、紙ヤスリは柔らかいので曲線的な削りに向いています。

ハンクルはこのあと800番で仕上げていますが、私はそこまでやりません。

前にも書いたとおり、その方が塗料の染み込みが良いと思うからです。

まあ、面倒くさいというのもありますが…

このあと、下地処理の工程ですが、同じくハンクルでは金属用クリアラッカーを塗っています。

この金属用クリアラッカーとはどういうものなのか、また、塗ることでどんな効果があるのかイマイチ良くわかりません。

なので、私は他のルアー作りと同じように、2倍位にシンナーで稀釈した、セルロースセメントにドブ付けします。

ここでは、塗料の被膜を作るよりも、木地に染みこませて防水性をあげることを目的としますので、1分位セルロースの中につけ込みます。

1回ドブ付けして乾かしたら、240番の紙ヤスリで再度成形をします。

ドブ付けしたあとのバルサは、少し硬くなるので削り過ぎになりにくく、最終的な成形をここで仕上げるようにします。

2倍位に稀釈したセルロースに3回位つけたら、今度は原液に近いセルロースセメントにドブ付けして被膜を作っていきます。

つづく

2017年02月19日

17シーズン6回目

今日は第3日曜ということで、スキー子供の日でリフト券が無料になるので、須原スキー場に行ってきました。

天気が悪くて、写真もあまり撮れなかったのでサクッと報告だけ…

子供たちが乗りたいと言ってた4人乗りの高速リフトに始めて乗りました。

フード付きで雪が当たらないし、スピードは速いし快適です。

前に来たときは、下の子の滑りが不安だったので、下のリフトだけでしたが、1月足らずで結構上達しました。

頂上から反対側のゲレンデで滑り始めました。

小さなパークがあって、3メートルキッカーやスパイン、ウエーブなどがありました。

どれも初心者向けのユルユルパークですが、年寄りにはこの位が丁度いいですわ。

子供たちも安心して入らさせられます。

須原スキー場特有のガスが出たり、途中結構雪が降ったりして、視界が効きませんでした。

それでも、下の子も狭い急斜面を何とか降りて来られて、高速リフトも3回位乗りました。

12時頃まで3時間位滑って、下のロッジでゲレ食を食べました。

偶然、柔道の知り合いにあったりして、びっくり!

やっぱり子供のリフト券がタダだと、人が結構来ますね。

来週はスキー子供の日がないので、また大原かな?

天気が悪くて、写真もあまり撮れなかったのでサクッと報告だけ…

子供たちが乗りたいと言ってた4人乗りの高速リフトに始めて乗りました。

フード付きで雪が当たらないし、スピードは速いし快適です。

前に来たときは、下の子の滑りが不安だったので、下のリフトだけでしたが、1月足らずで結構上達しました。

頂上から反対側のゲレンデで滑り始めました。

小さなパークがあって、3メートルキッカーやスパイン、ウエーブなどがありました。

どれも初心者向けのユルユルパークですが、年寄りにはこの位が丁度いいですわ。

子供たちも安心して入らさせられます。

須原スキー場特有のガスが出たり、途中結構雪が降ったりして、視界が効きませんでした。

それでも、下の子も狭い急斜面を何とか降りて来られて、高速リフトも3回位乗りました。

12時頃まで3時間位滑って、下のロッジでゲレ食を食べました。

偶然、柔道の知り合いにあったりして、びっくり!

やっぱり子供のリフト券がタダだと、人が結構来ますね。

来週はスキー子供の日がないので、また大原かな?

2017年02月18日

ザ・ミノーメイキング2

気が付けば、ブログ開設から1周年となりました。

昨年2月14日にブログを始めて、記事数は230を超えました。

最近はすっかり週末ブロガーになってしまいましたが、自分でも良く続いているなと思っています。

さて、先週から思い立ったように始めたミノー作りの続きです。

本当にできるのか、半信半疑で始めましたが、とりあえず今週1週間の作業をまとめてみます。

まず、設計図を書くところから始めます。構想では3本フックでノーウエイトと思っていましたが、参考にしたラパラF-13が思ったよりも軽く、ベイトタックルでのキャストが厳しいと思ったので、やっぱりウエイトは入れることにしました。

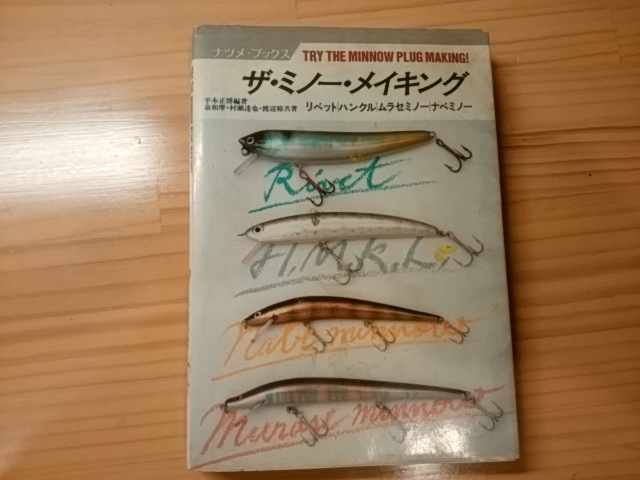

ハンクル本栖が11㎝で5㎜厚のバルサで特大のカミツブシを入れていますので、12㎝、6㎜厚、特大のウエイトを入れて2本フック仕様とします。

ノーウエイトでは無いが、ハンクルよりは浮力を持たせるセッティングです。

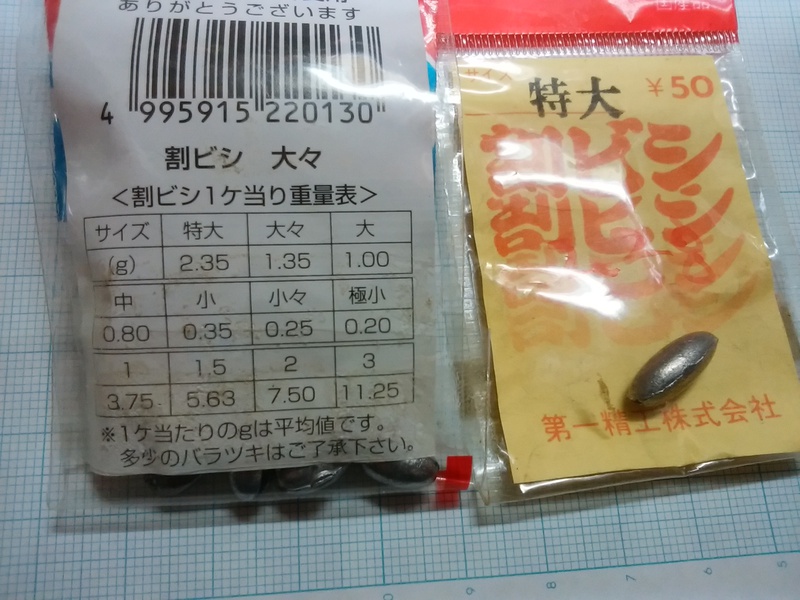

ちなみにカミツブシおもりは商品名「割ビシ」で、特大サイズは重さ2.35gとなっていますが、重さにはバラツキがあります。

幅8㎝のバルサ板から木取りをしますが、ルアーの高さ約2㎝が丁度4枚取れるので、2個一度に作ることにします。

もうひとつは、試しに3本フック仕様にして、ウエイトを大々(約1.35g)にしてみます。

2本フック仕様とフックを含めたウエイトの総重量はほとんど同じになると思いますが、3本フックにすることでアクションがどう変わるのかも見てみたいところです。

まあ、ブランクの削り方やリップの付け方でアクションは大きく変わるとは思いますが…

設計図が書けたところで、厚紙にトレースして型紙を作り、バルサ材に墨線を引きます。

カッターで木材を長方形に切り出した後、墨線に沿ってルアーの形に削っていきます。

ハードウッドと違い、バルサ材は加工に力がいりませんが、その分余計に削れてしまうことがありますので、繊細なタッチが要求されます。

削りすぎたら一からやり直すか、瞬間接着剤でくっつけましょう。

強度的に不安に思うかもしれませんが、貼り合わせの部分は接着剤でとめるので、接着剤の強度で十分と言えます。

話が横道にそれましたが、カッターで大まかに削ったら、布ヤスリ(40~80番)を棒に巻き付けて、墨線に沿って削って形を整えます。

左右とも削ったら、2枚を両面テープで貼り合わせて削っていきます。

両面テープは何度か別な物に着けるなどして、粘着力を下げておかないと、剥がすときに苦労します。

墨線は型紙の外側に引いてありますので、型紙と同じ大きさにするためには、墨線の内側まで削る必要があります。

2枚貼り合わせても墨線が黒い線となって見えますので、その線が消えるぎりぎりのところまで削っていきます。

削りすぎには要注意!

削り終わったら、貼り合わせていた物を剥がして、アイとなる部分をステンレスの針金で作ります。

この本によれば、「ステンレススチール線」を使うことになっていますが、私が別なもので読んだ記憶では、ハンクルは「ステンレスワイヤー」を使っています。

「ステンレスワイヤー」とは、ステンレスのバネ材で、スピナベのワイヤーや投げ釣りの天秤などに使われる素材です。

強度の面では間違いないのでしょうが、はっきり言って硬すぎて素人には加工が難しい素材です。

一度曲げてしまうと修復が効かないので、失敗したら新しい物でやり直しです。

単価も高いのでコストもかかってしまいます。

金属加工に自信のある人は挑戦してみてください。釣具屋さんの仕掛け売り場などに売られています。

私は過去に何度も失敗しているので、比較的加工のしやすいステンレスの針金をホームセンターで購入してきました。

1㎜程度のものを探しましたが、0.9の上が1.2しか無かったので、0.9㎜にしました。

最初にフロントアイの部分を作ります。

針金を90度位に曲げたら、2㎜位の精密ドライバーの先などに沿わせて、ラジオペンチで根本を絞ってアイの形を整えます。

精密ドライバーは万力で固定して使います。

あんまり上手くいっていませんが、気にせず腹部フックアイの部分を作ります。

ハンクルに習ってフロントアイは横向きにしますので、90度向きを変えて腹部フックアイの形に曲げていきます。

この時は思いつきませんでしたが、フロントアイを作ったら、2本針金が重なる部分をミシン糸などでぐるぐる巻きに縛って、瞬間接着剤で固定しておくと、ばらばらにならず形も整えやすくなります。

腹部フックアイも精密ドライバーに沿わせて形を作りますが、アイの根本は絞りません。

針金を曲げて尾部フックアイをフロントアイと同じように作ります。

尾部フックアイの針金が重なった部分は、カミツブシ(特大)をペンチで潰して固定します。カミツブシの位置が設計図どおりになるように注意します。

ルアー本体にあわせて針金を微調整したら、カミツブシの位置にマーキングして、カッターなどを使って、ウエイトホールを掘ります。

左右とも同じように掘ったら、2枚をあわせて力強く押しつけて、針金の位置を本体に型どりします。

型どりした針金の位置を、精密ドライバーの先などでなぞって深くし、2枚の板を貼り合わせます。

バイブルによれば、接着剤はセメダインCを使うと書いてありますが、ここはエポキシの2液混合接着剤のほうがより強力に接着できるでしょう。

接着剤を塗ったら、タコ糸で縛って固定して丸1日乾燥させます。

タコ糸を巻くときに、合わせ目にすき間ができないように、指で圧着しながら巻いていきます。

つづく

昨年2月14日にブログを始めて、記事数は230を超えました。

最近はすっかり週末ブロガーになってしまいましたが、自分でも良く続いているなと思っています。

さて、先週から思い立ったように始めたミノー作りの続きです。

本当にできるのか、半信半疑で始めましたが、とりあえず今週1週間の作業をまとめてみます。

まず、設計図を書くところから始めます。構想では3本フックでノーウエイトと思っていましたが、参考にしたラパラF-13が思ったよりも軽く、ベイトタックルでのキャストが厳しいと思ったので、やっぱりウエイトは入れることにしました。

ハンクル本栖が11㎝で5㎜厚のバルサで特大のカミツブシを入れていますので、12㎝、6㎜厚、特大のウエイトを入れて2本フック仕様とします。

ノーウエイトでは無いが、ハンクルよりは浮力を持たせるセッティングです。

ちなみにカミツブシおもりは商品名「割ビシ」で、特大サイズは重さ2.35gとなっていますが、重さにはバラツキがあります。

幅8㎝のバルサ板から木取りをしますが、ルアーの高さ約2㎝が丁度4枚取れるので、2個一度に作ることにします。

もうひとつは、試しに3本フック仕様にして、ウエイトを大々(約1.35g)にしてみます。

2本フック仕様とフックを含めたウエイトの総重量はほとんど同じになると思いますが、3本フックにすることでアクションがどう変わるのかも見てみたいところです。

まあ、ブランクの削り方やリップの付け方でアクションは大きく変わるとは思いますが…

設計図が書けたところで、厚紙にトレースして型紙を作り、バルサ材に墨線を引きます。

カッターで木材を長方形に切り出した後、墨線に沿ってルアーの形に削っていきます。

ハードウッドと違い、バルサ材は加工に力がいりませんが、その分余計に削れてしまうことがありますので、繊細なタッチが要求されます。

削りすぎたら一からやり直すか、瞬間接着剤でくっつけましょう。

強度的に不安に思うかもしれませんが、貼り合わせの部分は接着剤でとめるので、接着剤の強度で十分と言えます。

話が横道にそれましたが、カッターで大まかに削ったら、布ヤスリ(40~80番)を棒に巻き付けて、墨線に沿って削って形を整えます。

左右とも削ったら、2枚を両面テープで貼り合わせて削っていきます。

両面テープは何度か別な物に着けるなどして、粘着力を下げておかないと、剥がすときに苦労します。

墨線は型紙の外側に引いてありますので、型紙と同じ大きさにするためには、墨線の内側まで削る必要があります。

2枚貼り合わせても墨線が黒い線となって見えますので、その線が消えるぎりぎりのところまで削っていきます。

削りすぎには要注意!

削り終わったら、貼り合わせていた物を剥がして、アイとなる部分をステンレスの針金で作ります。

この本によれば、「ステンレススチール線」を使うことになっていますが、私が別なもので読んだ記憶では、ハンクルは「ステンレスワイヤー」を使っています。

「ステンレスワイヤー」とは、ステンレスのバネ材で、スピナベのワイヤーや投げ釣りの天秤などに使われる素材です。

強度の面では間違いないのでしょうが、はっきり言って硬すぎて素人には加工が難しい素材です。

一度曲げてしまうと修復が効かないので、失敗したら新しい物でやり直しです。

単価も高いのでコストもかかってしまいます。

金属加工に自信のある人は挑戦してみてください。釣具屋さんの仕掛け売り場などに売られています。

私は過去に何度も失敗しているので、比較的加工のしやすいステンレスの針金をホームセンターで購入してきました。

1㎜程度のものを探しましたが、0.9の上が1.2しか無かったので、0.9㎜にしました。

最初にフロントアイの部分を作ります。

針金を90度位に曲げたら、2㎜位の精密ドライバーの先などに沿わせて、ラジオペンチで根本を絞ってアイの形を整えます。

精密ドライバーは万力で固定して使います。

あんまり上手くいっていませんが、気にせず腹部フックアイの部分を作ります。

ハンクルに習ってフロントアイは横向きにしますので、90度向きを変えて腹部フックアイの形に曲げていきます。

この時は思いつきませんでしたが、フロントアイを作ったら、2本針金が重なる部分をミシン糸などでぐるぐる巻きに縛って、瞬間接着剤で固定しておくと、ばらばらにならず形も整えやすくなります。

腹部フックアイも精密ドライバーに沿わせて形を作りますが、アイの根本は絞りません。

針金を曲げて尾部フックアイをフロントアイと同じように作ります。

尾部フックアイの針金が重なった部分は、カミツブシ(特大)をペンチで潰して固定します。カミツブシの位置が設計図どおりになるように注意します。

ルアー本体にあわせて針金を微調整したら、カミツブシの位置にマーキングして、カッターなどを使って、ウエイトホールを掘ります。

左右とも同じように掘ったら、2枚をあわせて力強く押しつけて、針金の位置を本体に型どりします。

型どりした針金の位置を、精密ドライバーの先などでなぞって深くし、2枚の板を貼り合わせます。

バイブルによれば、接着剤はセメダインCを使うと書いてありますが、ここはエポキシの2液混合接着剤のほうがより強力に接着できるでしょう。

接着剤を塗ったら、タコ糸で縛って固定して丸1日乾燥させます。

タコ糸を巻くときに、合わせ目にすき間ができないように、指で圧着しながら巻いていきます。

つづく

2017年02月12日

17シーズン5回目

今シーズン最強と言われる寒波が来る中、今日も息子二人とスノーボードに行ってきました。

何回目の今シーズン最強かわかりませんが、幸い私の家の廻りは10㎝程度の積雪で済み、朝もほとんど降っていません。

しかし…今日は大原スキー場に行きましたが、さすがにスキー場に着いたら吹雪いていました。

それでも、ときどき雪が強く降るものの、晴れている時間もあり、十分楽しむことができました。

最初の1本目で、下の子が自分でリフトに乗れると言うから、隣に立たせて一緒に乗ろうとしたら、まさかのリフトが来る前に座り込み…

リフトが頭の上を通過しました。

子供は乗り遅れて、私だけを乗せてリフトが上がってしまったので、下で待っているように伝えて、リフトを降りたら一気に迎えに行きました。

下の子は少しへこんでいましたが、次のリフトからは抱えて乗せてあげたので、機嫌を直して滑り始めました。

上の子は一人で先に滑っていましたが、最後のほうは下の子もペースが上がったので、一緒に滑りました。

下の子は、最初こそおっかなびっくり滑っていましたが、少し緩い斜面ではターンもできるようになって、スクールに入った成果が見られました。

11時半頃、雪が強くなってきたので、ロッジに入って終了。

子供たちのお待ちかねのゲレ食タイムにしました。

今日はランチパックを一人ひとつずつ持って来たので、カツカレーの大盛りを3人でシェアして食べました。

もちろん、130円の揚げタコ焼きは外せません。

今週は、天気は今イチでしたが、雪質は最高でした。

上の子も私も、ゲレンデ脇のパウダーを満喫!

やっぱり降っているときも滑らないとダメですね。

来週も、良い雪質でパウダーを滑りたいです。

何回目の今シーズン最強かわかりませんが、幸い私の家の廻りは10㎝程度の積雪で済み、朝もほとんど降っていません。

しかし…今日は大原スキー場に行きましたが、さすがにスキー場に着いたら吹雪いていました。

それでも、ときどき雪が強く降るものの、晴れている時間もあり、十分楽しむことができました。

最初の1本目で、下の子が自分でリフトに乗れると言うから、隣に立たせて一緒に乗ろうとしたら、まさかのリフトが来る前に座り込み…

リフトが頭の上を通過しました。

子供は乗り遅れて、私だけを乗せてリフトが上がってしまったので、下で待っているように伝えて、リフトを降りたら一気に迎えに行きました。

下の子は少しへこんでいましたが、次のリフトからは抱えて乗せてあげたので、機嫌を直して滑り始めました。

上の子は一人で先に滑っていましたが、最後のほうは下の子もペースが上がったので、一緒に滑りました。

下の子は、最初こそおっかなびっくり滑っていましたが、少し緩い斜面ではターンもできるようになって、スクールに入った成果が見られました。

11時半頃、雪が強くなってきたので、ロッジに入って終了。

子供たちのお待ちかねのゲレ食タイムにしました。

今日はランチパックを一人ひとつずつ持って来たので、カツカレーの大盛りを3人でシェアして食べました。

もちろん、130円の揚げタコ焼きは外せません。

今週は、天気は今イチでしたが、雪質は最高でした。

上の子も私も、ゲレンデ脇のパウダーを満喫!

やっぱり降っているときも滑らないとダメですね。

来週も、良い雪質でパウダーを滑りたいです。

2017年02月11日

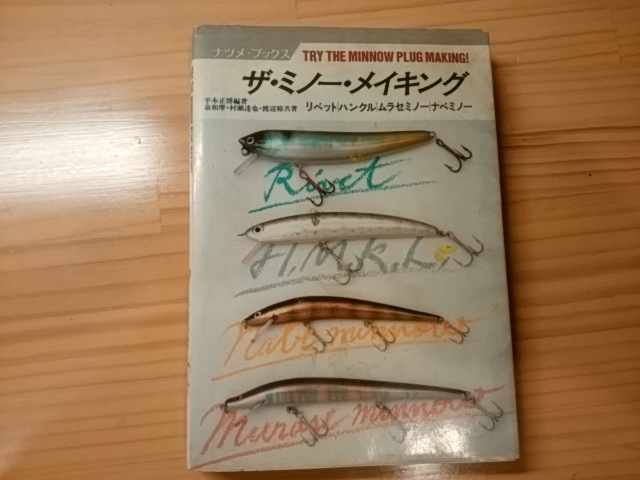

ザ・ミノーメイキング1

ジョイントペンシルのルアーメイキングネタも終了して、小部屋での作業が無くなり、最近、朝は暇しています。

まあ、リールのオーバーホールやスノーボードのワックス掛けなど、やることを探せばいっぱいあるのですが、寒い小部屋にこもるには新しい製作のほうが意欲がでるというものです。

ということで、新たな試みとして、久しぶりにミノー作りをしてみようかと思い立ちました。

まだ本当にやるかどうか決めた訳ではありませんが、新しいルアーについての構想をここに書かせていただきます。

まず、なぜミノーなのかというと、あるオークションサイトでハンドメイドミノーの「ハンクル」が出品されているのを見てほしくなったのがひとつ。

「ハンクル」と言えば泉和磨さんが作るハンドメイドルアーとして有名ですが、そのミノーが1万円くらいで出品されていて、もちろん入札するほどの思い入れはないのですが、その昔あこがれて真似して作ったのを思い出しました。

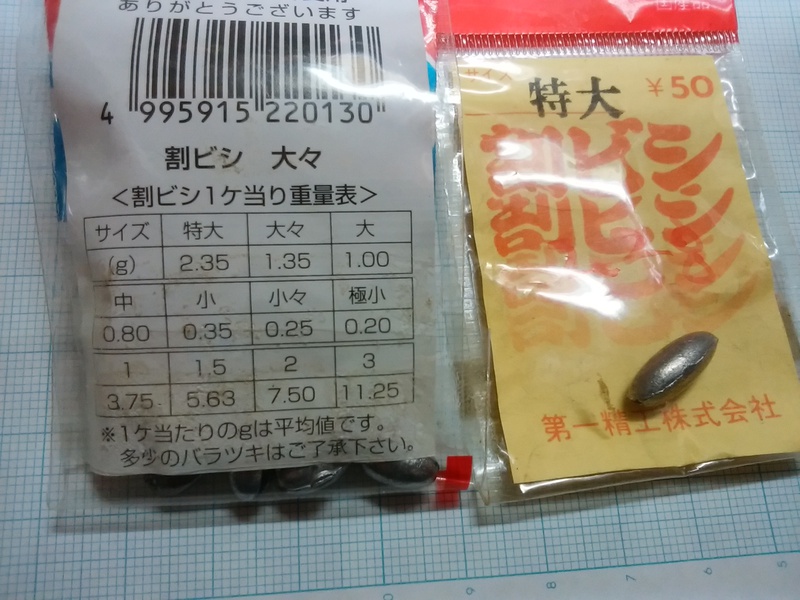

ルアーメイキングネタの序章でも触れていますが、「ザ・ミノーメイキング」というバイブルを見て必死に作ったけど、ついに満足がいく作品は残せなかったのですが、今ならば上手く作れる気がします。

もう一つの理由は、トップで釣りをしていると、まずめ時のローライトのときは反応がいいのに、日が昇ると極端に反応が悪くなります。

その反応が悪くなったときに、マグナムタイガーなどのダイブ&ポーズが効くときがあるので、ファイナルウエポン的なミノーがほしいと思ったからです。

もちろん、バス用で、トップウォーター的に使うことを前提にしています。

ベイトタックルで使いますし、私の持っているタックルはベイトフィネスとはほど遠い、丸形ABUがほとんどですから、ある程度のウエイトは必要になるでしょう。

少なくても3/8オンス位でしょうか。ただ、あまり大きくしてはファイナルウエポンとしての意味が無くなります。

「ザ・ミノーメイキング」で紹介されている「ハンクル」は8.5㎝のものになりますので、これではキャストが思うように決まらないでしょう。

同じ本にハンクルのバリエーションとして紹介されている、「ハンクル姫」か「ハンクル本栖」が11㎝ですので、こちらを基準に考えてみます。

本に補助線を引いたあとがありますので、「ハンクル姫」は過去に挑戦したことがあるのでしょう。おぼろげながら記憶があります。

他に参考になりそうなルアーをさがして見ます。

ラパラF-13 約13㎝9g

このルアーのパールホワイトで、友達がある野池の水門で爆釣していたのを思い出します…

こちらは確か、バルサのノーウエイトだと思います。

ラトリンログ 約11㎝9g

ヒロ内藤が八郎潟で使っていたビデオを見た記憶が…

これを使えばいいんじゃない?

ロング15A 約12㎝14g

マグナムタイガーを使う前は良く使ってました。

ハンクルのダブルスウィッシャー 約11.5㎝14g

中古で買ったので詳細は不明…

カラーリングはこれでいこうかと思います。

後はバングオーミノー 約13㎝10g

最近のルアーは全くでてきませんが…

これだけあるなら、それを使えよ!って感じですが…

それを言っちゃーおしめーよー…

私はミノーが作りたいんです!

ということで、設計図を書く前に、作り方の全体をイメージしてみます。

ハンクルは11㎝でウエイトを入れていますが、12㎝のウエイト無しで、F-13のような3本フック仕様にしたいと思ってます。

ハンクルはラパラに影響されて作ったと言われていますので、そのラパラとハンクルの中間的なルアーになるかと思います。

アルミホイルを貼るところまでは、バイブルの手順どおりセルロースで下地を作り、エラブタを作ると失敗するのでエラブタは無し。

どうせ、蛍光ピンクで塗りつぶしますから…

アルミを貼ったら1液ウレタンにドブ漬け。

5回くらいでアルミの段差を無くし、カラーリングをします。

本物はアイになる部分をくりぬき、ホログラムシートで作りますが、これも失敗の元になりますので、省略します。

アイはポッティングで仕上げます。

その後2液ウレタンで色止めをして、1液ウレタンのドブ漬けでトップコートをします。

ミノーの場合、ドブ漬けでも塗料が逃げていくので、仕上げがきれいになると思います。

ドブ漬けであれば、平日の朝も作業ができるので、春までに仕上げることも可能でしょう。

リップは、ハンクルはポリカーボネイトの2㎜を使っていますが、持っていないので、基盤素材で作ります。より軽量化が図れるでしょう。

ここまで考えたら設計図を書いて、型紙作りから始めますが、本当に作れるの?

まあ、リールのオーバーホールやスノーボードのワックス掛けなど、やることを探せばいっぱいあるのですが、寒い小部屋にこもるには新しい製作のほうが意欲がでるというものです。

ということで、新たな試みとして、久しぶりにミノー作りをしてみようかと思い立ちました。

まだ本当にやるかどうか決めた訳ではありませんが、新しいルアーについての構想をここに書かせていただきます。

まず、なぜミノーなのかというと、あるオークションサイトでハンドメイドミノーの「ハンクル」が出品されているのを見てほしくなったのがひとつ。

「ハンクル」と言えば泉和磨さんが作るハンドメイドルアーとして有名ですが、そのミノーが1万円くらいで出品されていて、もちろん入札するほどの思い入れはないのですが、その昔あこがれて真似して作ったのを思い出しました。

ルアーメイキングネタの序章でも触れていますが、「ザ・ミノーメイキング」というバイブルを見て必死に作ったけど、ついに満足がいく作品は残せなかったのですが、今ならば上手く作れる気がします。

もう一つの理由は、トップで釣りをしていると、まずめ時のローライトのときは反応がいいのに、日が昇ると極端に反応が悪くなります。

その反応が悪くなったときに、マグナムタイガーなどのダイブ&ポーズが効くときがあるので、ファイナルウエポン的なミノーがほしいと思ったからです。

もちろん、バス用で、トップウォーター的に使うことを前提にしています。

ベイトタックルで使いますし、私の持っているタックルはベイトフィネスとはほど遠い、丸形ABUがほとんどですから、ある程度のウエイトは必要になるでしょう。

少なくても3/8オンス位でしょうか。ただ、あまり大きくしてはファイナルウエポンとしての意味が無くなります。

「ザ・ミノーメイキング」で紹介されている「ハンクル」は8.5㎝のものになりますので、これではキャストが思うように決まらないでしょう。

同じ本にハンクルのバリエーションとして紹介されている、「ハンクル姫」か「ハンクル本栖」が11㎝ですので、こちらを基準に考えてみます。

本に補助線を引いたあとがありますので、「ハンクル姫」は過去に挑戦したことがあるのでしょう。おぼろげながら記憶があります。

他に参考になりそうなルアーをさがして見ます。

ラパラF-13 約13㎝9g

このルアーのパールホワイトで、友達がある野池の水門で爆釣していたのを思い出します…

こちらは確か、バルサのノーウエイトだと思います。

ラトリンログ 約11㎝9g

ヒロ内藤が八郎潟で使っていたビデオを見た記憶が…

これを使えばいいんじゃない?

ロング15A 約12㎝14g

マグナムタイガーを使う前は良く使ってました。

ハンクルのダブルスウィッシャー 約11.5㎝14g

中古で買ったので詳細は不明…

カラーリングはこれでいこうかと思います。

後はバングオーミノー 約13㎝10g

最近のルアーは全くでてきませんが…

これだけあるなら、それを使えよ!って感じですが…

それを言っちゃーおしめーよー…

私はミノーが作りたいんです!

ということで、設計図を書く前に、作り方の全体をイメージしてみます。

ハンクルは11㎝でウエイトを入れていますが、12㎝のウエイト無しで、F-13のような3本フック仕様にしたいと思ってます。

ハンクルはラパラに影響されて作ったと言われていますので、そのラパラとハンクルの中間的なルアーになるかと思います。

アルミホイルを貼るところまでは、バイブルの手順どおりセルロースで下地を作り、エラブタを作ると失敗するのでエラブタは無し。

どうせ、蛍光ピンクで塗りつぶしますから…

アルミを貼ったら1液ウレタンにドブ漬け。

5回くらいでアルミの段差を無くし、カラーリングをします。

本物はアイになる部分をくりぬき、ホログラムシートで作りますが、これも失敗の元になりますので、省略します。

アイはポッティングで仕上げます。

その後2液ウレタンで色止めをして、1液ウレタンのドブ漬けでトップコートをします。

ミノーの場合、ドブ漬けでも塗料が逃げていくので、仕上げがきれいになると思います。

ドブ漬けであれば、平日の朝も作業ができるので、春までに仕上げることも可能でしょう。

リップは、ハンクルはポリカーボネイトの2㎜を使っていますが、持っていないので、基盤素材で作ります。より軽量化が図れるでしょう。

ここまで考えたら設計図を書いて、型紙作りから始めますが、本当に作れるの?

2017年02月05日

17シーズン4回目とスノボードスクール

昨日は午後から天気が良くなりました。

ということで、行ってきました古志高原スキー場!

上の子と二人で親子ペアチケットで3000円です。

天気が良いので、結構人が滑りに来てました。

で、下の子はというと…

スノーボードスクールに入れました。2時間で3000円ですが、その間は上の子と自由に滑ってられるので、ありがたいことです。

スクールが準備体操を始めたところで、リフトに一直線!

1本滑ってスクールのところへ寄ると、下の子は横滑りができると自分で話したらしく、他のJKの生徒に混じって上のクラスに…

スクールの講師が「リフトに乗せて大丈夫ですか?」と聞いてきたので、少し不安はあったけど、「乗せちゃってください!」と答えました。

1本滑ってリフトで上ると、下の子たちのクラスがリフトの上で待ってて、滑り始めようとしたら呼び止められました。

リフトの降りるときにケガでもしたかと思ったら、なんと!ビンディングのネジが飛んで、ストラップが外れたそうです。

このスキー場のリフトは、降り口が急なので大丈夫かな-?と思ってたけど、まさかビンディングが壊れるとは…

「下に行けば直してもらえると思いますけど、リフトで降りますか?」と講師に聞かれて、「いや、私がボードに乗せて降ります。」と行って、上の子にボードを持たせて、下の子は足の間のボードに立たせて、横滑りで降りました。

スキーレンタルの場所で、飛んだネジの替わりを付けてもらい、スクールと合流して下の子を預けました。

そのあとはトラブルは無く、下の子も講師のいうことを聞いて、練習をしているようでした。

その後は2時間しかないので、休みなしですべり、5メートル位のボックスや、ゆるいキッカーなどに入りながら滑りました。

天気が良く、夕陽に染まった山並みがキレイに見えました。

上の子も、ボックスやキッカーに入って、そこそこできていたのにはびっくり!

教えてなくても勝手にジャンプとか覚えるもんですね。

下の子は、ターンまではいかなかったようですが、バックサイドの横滑りや、ボードを付けてのリフトの乗り降りを習って、少しは上達したようです。

やっぱり親に習うよりは、他人に習って、他の人と一緒だと競争もできて、スクールのほうが上達が早いと思います。

来週からは、ボードをはいてリフトの乗り降りをさせようと思います。

ということで、行ってきました古志高原スキー場!

上の子と二人で親子ペアチケットで3000円です。

天気が良いので、結構人が滑りに来てました。

で、下の子はというと…

スノーボードスクールに入れました。2時間で3000円ですが、その間は上の子と自由に滑ってられるので、ありがたいことです。

スクールが準備体操を始めたところで、リフトに一直線!

1本滑ってスクールのところへ寄ると、下の子は横滑りができると自分で話したらしく、他のJKの生徒に混じって上のクラスに…

スクールの講師が「リフトに乗せて大丈夫ですか?」と聞いてきたので、少し不安はあったけど、「乗せちゃってください!」と答えました。

1本滑ってリフトで上ると、下の子たちのクラスがリフトの上で待ってて、滑り始めようとしたら呼び止められました。

リフトの降りるときにケガでもしたかと思ったら、なんと!ビンディングのネジが飛んで、ストラップが外れたそうです。

このスキー場のリフトは、降り口が急なので大丈夫かな-?と思ってたけど、まさかビンディングが壊れるとは…

「下に行けば直してもらえると思いますけど、リフトで降りますか?」と講師に聞かれて、「いや、私がボードに乗せて降ります。」と行って、上の子にボードを持たせて、下の子は足の間のボードに立たせて、横滑りで降りました。

スキーレンタルの場所で、飛んだネジの替わりを付けてもらい、スクールと合流して下の子を預けました。

そのあとはトラブルは無く、下の子も講師のいうことを聞いて、練習をしているようでした。

その後は2時間しかないので、休みなしですべり、5メートル位のボックスや、ゆるいキッカーなどに入りながら滑りました。

天気が良く、夕陽に染まった山並みがキレイに見えました。

上の子も、ボックスやキッカーに入って、そこそこできていたのにはびっくり!

教えてなくても勝手にジャンプとか覚えるもんですね。

下の子は、ターンまではいかなかったようですが、バックサイドの横滑りや、ボードを付けてのリフトの乗り降りを習って、少しは上達したようです。

やっぱり親に習うよりは、他人に習って、他の人と一緒だと競争もできて、スクールのほうが上達が早いと思います。

来週からは、ボードをはいてリフトの乗り降りをさせようと思います。

2017年02月04日

ルアーメイキング1-20(リグを組む)

しばらく続いたルアーメイキングネタも、今回で20回目。そして、切りがいいので最終回となります。

3回目のトップコートを終わったジョイントペンシルも、若干のタレとハジキが出てしまいましたが、強度的には十分ということで、完成に向けて作業を続けます。

まずは、ヒートンなどを入れる穴を棒ヤスリなどで広げておきます。

塗装をする前に、あらかじめ仮組をしていますので、穴は最初からあけてありますが、塗装やトップコートなどで、穴が小さくなっています。

その穴をそのままにしてヒートンなどを入れると、まわりの被膜を引っ張って剥がしてしまう恐れがあるため、穴をヒートンの太さまで広げておくのです。

穴を広げたら、まずジョイントになる部分のヒートンを2本入れます。

ある程度ヒートンの長さを調整してから、仮留め用のピンを差し込んでみます。

ヒートンが長いとジョイントの角度が大きくなります。

自分の好みの角度に調整出来たら、ロングビスを入れて、ジョイント部分を完成させます。

このロングビスは、大きめのホームセンターに売っています。

2ミリ径の40ミリ位のもので大丈夫です。

ステンレス製のものを選びましょう。

ジョイント部分が完成したら、ヘッド部分にヒートンを入れてアイを作ります。

リグを組む順番としては、なるべくフックを一番最後に組むようにします。

フックを付けてから他のパーツをつけようとすると、フックでケガをしたり、ボディを傷つけたりすることがあります。

アイを付けたら、フックをヒートンに付けて、カップワッシャーを被せた状態でボディにねじ込んで行きます。

カップワッシャーを付けるのは、フックがボディにあたりにくくするのが理由で、フックの可動域を小さくします。

逆にフッキングは悪くなるような気がするので、フッキングを良くしたい時はワッシャーは付けません。

ワッシャーを付けても、ボディに完全にフックを当たらなくすることはできないので、どうしても使っているうちにボディに傷がついてきます。

これがいやならツーピースリグなどでフックを止めるしかありませんが、かなりコストは高くなります。

前後ともフックを取り付けたら、リグ組の完成です。

今回のジョイントペンシルは、ジヨイクロ178を意識して作りましたが、大きさの比較はこんな感じです。

ジヨイクロのほうが長いですが、その分ボディをファットにしてあるので、重さは自作のほうがあります。

そして、浮力もかなり高くなっていますので、よりトップウォータープラグっぽくなっています。

9月23日に木材に墨線を入れてから、約4ヶ月半。

構想からはもっと時間が掛かっていますが、何とか完成までこじつけました。

このルアーの名前は、最初に考えたとおり「Mabuna」にしようかと…

Mabunaのアルビノギルカラーって、ややこしいですが、春先のノッコミシーズンのあの野池や、ギルが多くいるあのダム湖などで活躍してもらいましょう。

一発狙いのビッグベイト!

ランカーを呼んでくれると良いですが…

3回目のトップコートを終わったジョイントペンシルも、若干のタレとハジキが出てしまいましたが、強度的には十分ということで、完成に向けて作業を続けます。

まずは、ヒートンなどを入れる穴を棒ヤスリなどで広げておきます。

塗装をする前に、あらかじめ仮組をしていますので、穴は最初からあけてありますが、塗装やトップコートなどで、穴が小さくなっています。

その穴をそのままにしてヒートンなどを入れると、まわりの被膜を引っ張って剥がしてしまう恐れがあるため、穴をヒートンの太さまで広げておくのです。

穴を広げたら、まずジョイントになる部分のヒートンを2本入れます。

ある程度ヒートンの長さを調整してから、仮留め用のピンを差し込んでみます。

ヒートンが長いとジョイントの角度が大きくなります。

自分の好みの角度に調整出来たら、ロングビスを入れて、ジョイント部分を完成させます。

このロングビスは、大きめのホームセンターに売っています。

2ミリ径の40ミリ位のもので大丈夫です。

ステンレス製のものを選びましょう。

ジョイント部分が完成したら、ヘッド部分にヒートンを入れてアイを作ります。

リグを組む順番としては、なるべくフックを一番最後に組むようにします。

フックを付けてから他のパーツをつけようとすると、フックでケガをしたり、ボディを傷つけたりすることがあります。

アイを付けたら、フックをヒートンに付けて、カップワッシャーを被せた状態でボディにねじ込んで行きます。

カップワッシャーを付けるのは、フックがボディにあたりにくくするのが理由で、フックの可動域を小さくします。

逆にフッキングは悪くなるような気がするので、フッキングを良くしたい時はワッシャーは付けません。

ワッシャーを付けても、ボディに完全にフックを当たらなくすることはできないので、どうしても使っているうちにボディに傷がついてきます。

これがいやならツーピースリグなどでフックを止めるしかありませんが、かなりコストは高くなります。

前後ともフックを取り付けたら、リグ組の完成です。

今回のジョイントペンシルは、ジヨイクロ178を意識して作りましたが、大きさの比較はこんな感じです。

ジヨイクロのほうが長いですが、その分ボディをファットにしてあるので、重さは自作のほうがあります。

そして、浮力もかなり高くなっていますので、よりトップウォータープラグっぽくなっています。

9月23日に木材に墨線を入れてから、約4ヶ月半。

構想からはもっと時間が掛かっていますが、何とか完成までこじつけました。

このルアーの名前は、最初に考えたとおり「Mabuna」にしようかと…

Mabunaのアルビノギルカラーって、ややこしいですが、春先のノッコミシーズンのあの野池や、ギルが多くいるあのダム湖などで活躍してもらいましょう。

一発狙いのビッグベイト!

ランカーを呼んでくれると良いですが…